脊髄刺激療法

北國新聞に、当科の『脊髄刺激療法』が紹介されました。(令和5年3月9日)

耐えられない痛みを改善させる脊髄刺激療法(SCS)

(1) 脊髄刺激療法(SCS:エス・シー・エス)とは

脊髄に微弱な電気を流すことで痛みを和らげる治療法です。なお、SCSはspinal cord stimulationの略語です。

痛みの感覚は、痛みの電気信号が神経から脊髄を通って脳に伝わってはじめて「痛い」と感じます。この途中の脊髄に弱い電気を流すと、脳に痛みの信号が伝わりにくくなります。(ひじをぶつけたときにひじをさすると痛みがやわらぎますが、同じような原理です)。

・海外では40年以上前から実施されています。

・世界で35万人以上、日本では1万人以上がSCSによる治療を受けています。

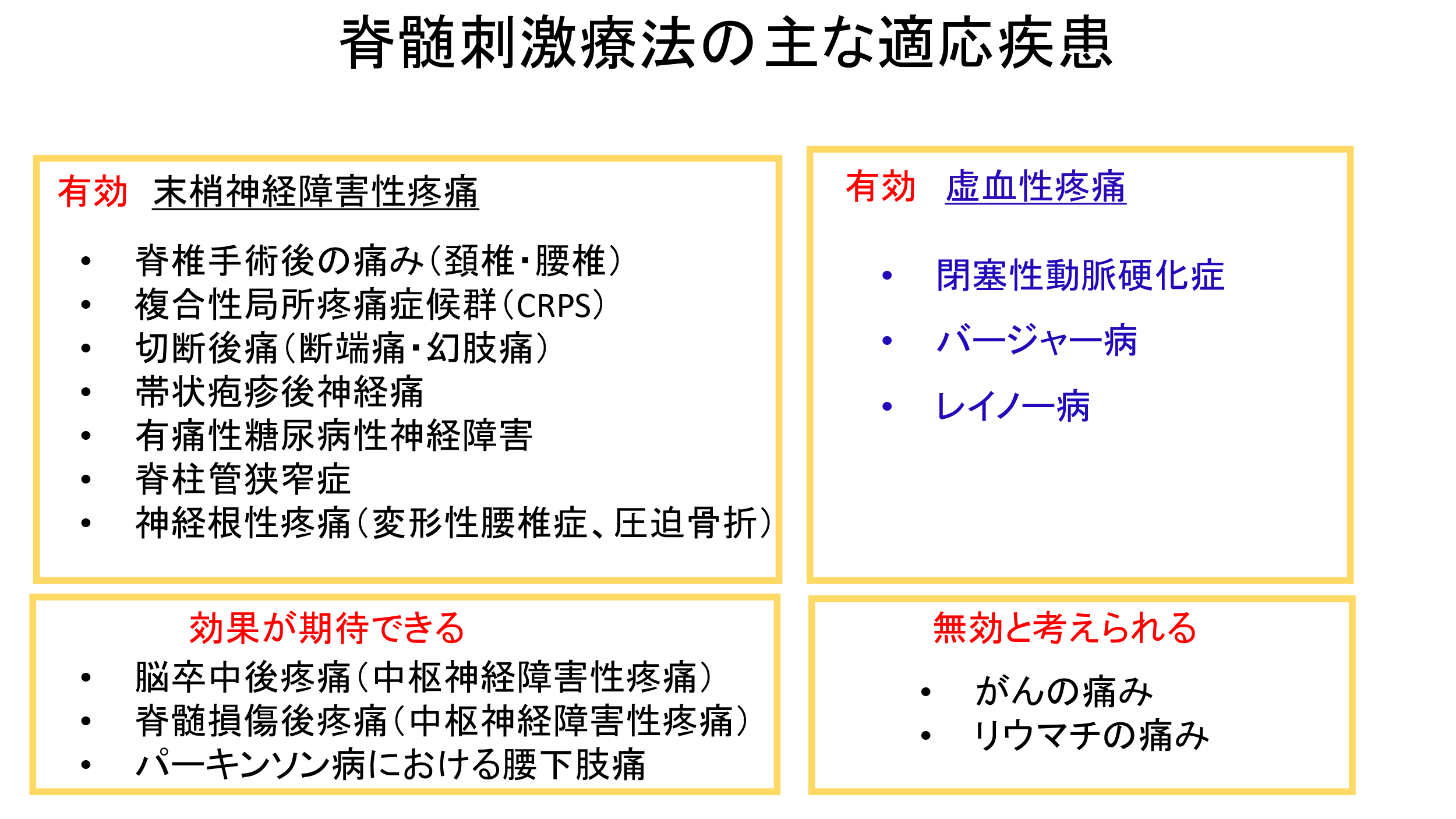

(2) どのような痛みに効くのか(→神経障害性疼痛と虚血性疼痛に効きます、一部のがんによる痛みにも効きます)

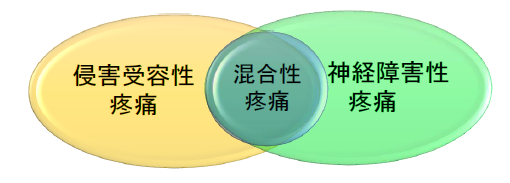

① 侵害受容性疼痛・・・骨折、やけど、切り傷などのけがをするとその場所に痛みをおこす物質が産生され、この物質が末梢神経の侵害受容器を刺激することで痛みを感じます。関節リウマチや変形性関節症も含まれます。急性の痛みが多く消炎鎮痛剤が有効です。

② 神経障害性疼痛・・・何らかの原因で神経が障害されると痛みが発生します。帯状疱疹後の痛み、頚椎症の神経障害による痛み、坐骨神経痛、脳卒中後の痛み、糖尿病の合併症による痛みが挙げられ、目に見えない痛みであり、長引き、治りにくいことが多いです。「ビリビリ」「ジンジン」「チクチク」などのしびれるような痛み、電気が流れているような感じ、軽く触れるだけで生じる痛み、差し込むような急激な痛み、と表現されます。

③ 侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛の混在した痛みです。腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症やがんの骨転移などがあります。

この他に

④ 虚血性疼痛・・・下肢の血行障害から組織が低酸素状態となることで生じる痛みで、閉塞性動脈硬化症、バージャー病、レイノー病などがあります。

この中で、脊髄刺激療法が有効なのが、神経障害性疼痛と虚血性疼痛です。

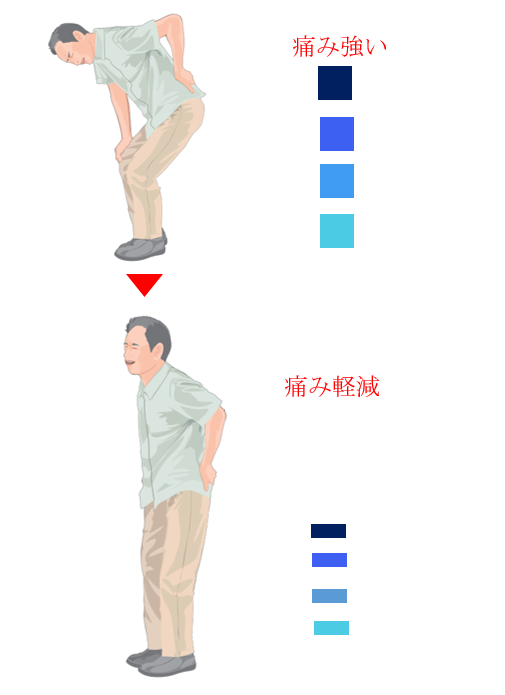

(3) 脊髄刺激療法(SCS)の効果

・SCSにより痛みは半分以下に軽減しますが、完治させるものではありません。

・痛みが和らぐことで、鎮痛薬を減らせたり、夜間熟睡できる、子供を抱っこできるようになる、余暇を楽しめる、など活動的な生活が送れるようになることが期待されます。

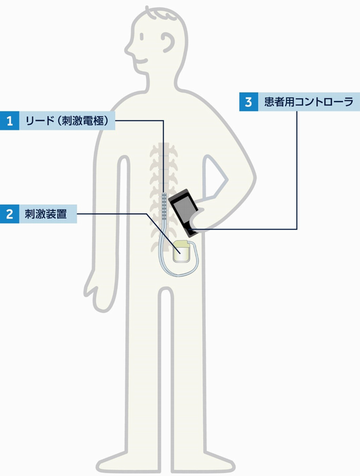

(4)使用する機器

① リード(刺激電極)

脊髄に電流を流すための電極がついている導線です。直径は1.3mmです。

② 刺激装置(ジェネレータ)

回路と充電式の電池が内蔵されています。ペースメーカーに似た装置です。

③ 患者用プログラマー(リモートコントロール)。

患者さん自身が体外から刺激を調節できます。

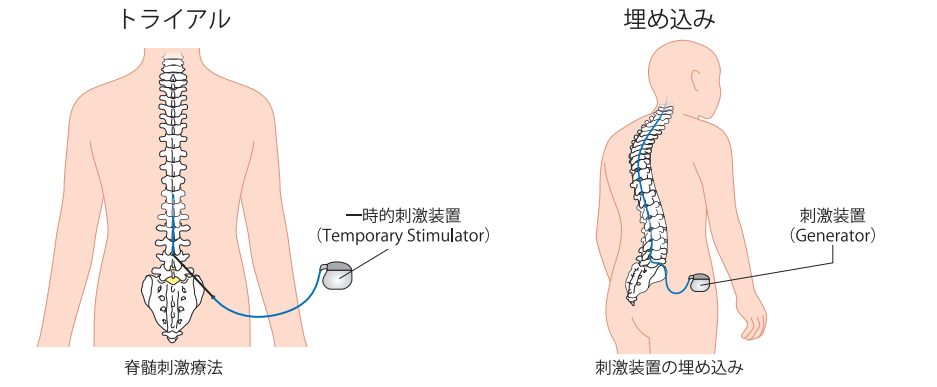

(5)脊髄刺激療法(SCS)の流れ

電極リードを試験的に皮膚から針を通して挿入し試験刺激(トライアル)を行い、実際に痛みが軽減するかどうかを確認し、効果があった場合に患者さんの希望により、体内に電極リードと刺激装置を植え込む手術(本植え込み)を行います。

局所麻酔下で、経皮的リードを腰から挿入します(1時間)。体の外に刺激装置を装着します。

病棟で7日間、いろいろな種類の刺激を試し、患者さんの痛みが改善するかどうかを調べます。

リードを抜去して退院します。

トライアルの手術と同様に、局所麻酔下にリードを留置します。

その後、静脈麻酔下に、臀部や腰背部の目立たない部位に刺激装置を留置します(約2時間)。

手術後は、すぐに歩行できます。

入院中に患者さんには患者用プログラマー(リモートコントロール)の操作や充電の仕方を習得していただきます。

安定したら、3ヵ月に一度、鎮痛効果と刺激のプログラムの確認を行っています。

(6)脊髄刺激療法(SCS)に関するよくあるご質問

Q1.痛みは良くなりますか?

痛みを5割以上改善させることを目標にしています。中にはほぼ痛みやしびれが完治したと言われる患者さんもいらっしゃいます。

Q2.刺激はどのように感じますか?

トントンとした心地よい刺激感が痛みのある部位に感じたり(トニック刺激)、まったく刺激を感じない刺激方法もあります(高頻度刺激、バースト刺激、DTM刺激)。

Q3.安全な治療ですか?

脊椎の硬膜外にリード線を入れますが、基本的に神経を傷つけたりすることはありません。不都合時や刺激が要らなくなった場合には抜去すれば戻ります。しかし、抗凝固薬や抗血小板薬(血液サラサラのくすり)を内服されている場合は一時的に休薬していただくことがありますのでご相談ください。

Q4.体に電気を流しても大丈夫ですか?

微弱な電気ですので安全です。感電したりすることはありません。

Q5.MRI検査は受けられますか?

受けることはできます。MRIの機種によっては受けられないこともありますのであらかじめご確認ください。

Q6.運動制限はありますか?

刺激装置の埋め込みから2ヵ月はリードの位置のずれを防ぐため過度の運動は控えます。それ以降は基本的に運動制限はありません。

Q7. 充電の頻度は?寿命はどのくらいですか?

充電は週に1~2回が多いです。充電式電池は約9年間使用することができます。

Q8.家庭用電化製品は使えますか?

強い電磁波で急に刺激を感じることはありますが、日常生活で故障することはありません。

Q9. 携帯電話は使えますか?

まったく問題ありません。

Q10.飛行機には乗れますか?

飛行機に乗ることはできます。保安ゲートを通過するとき、アラームが鳴る場合がありますので、SCS手帳とカードを提示してください。

Q11.保険適用ですか?

保険適応です。高額療養制度を使うことで最小限に抑えられます。

Q12.ほかに注意する点はありますか?

図書館や店舗などに設置されている防犯ゲートに近づく際には、あらかじめ刺激装置の電源を「オフ」にして、通過します。防犯ゲートを通過したら、刺激装置の電源を「オン」にします。

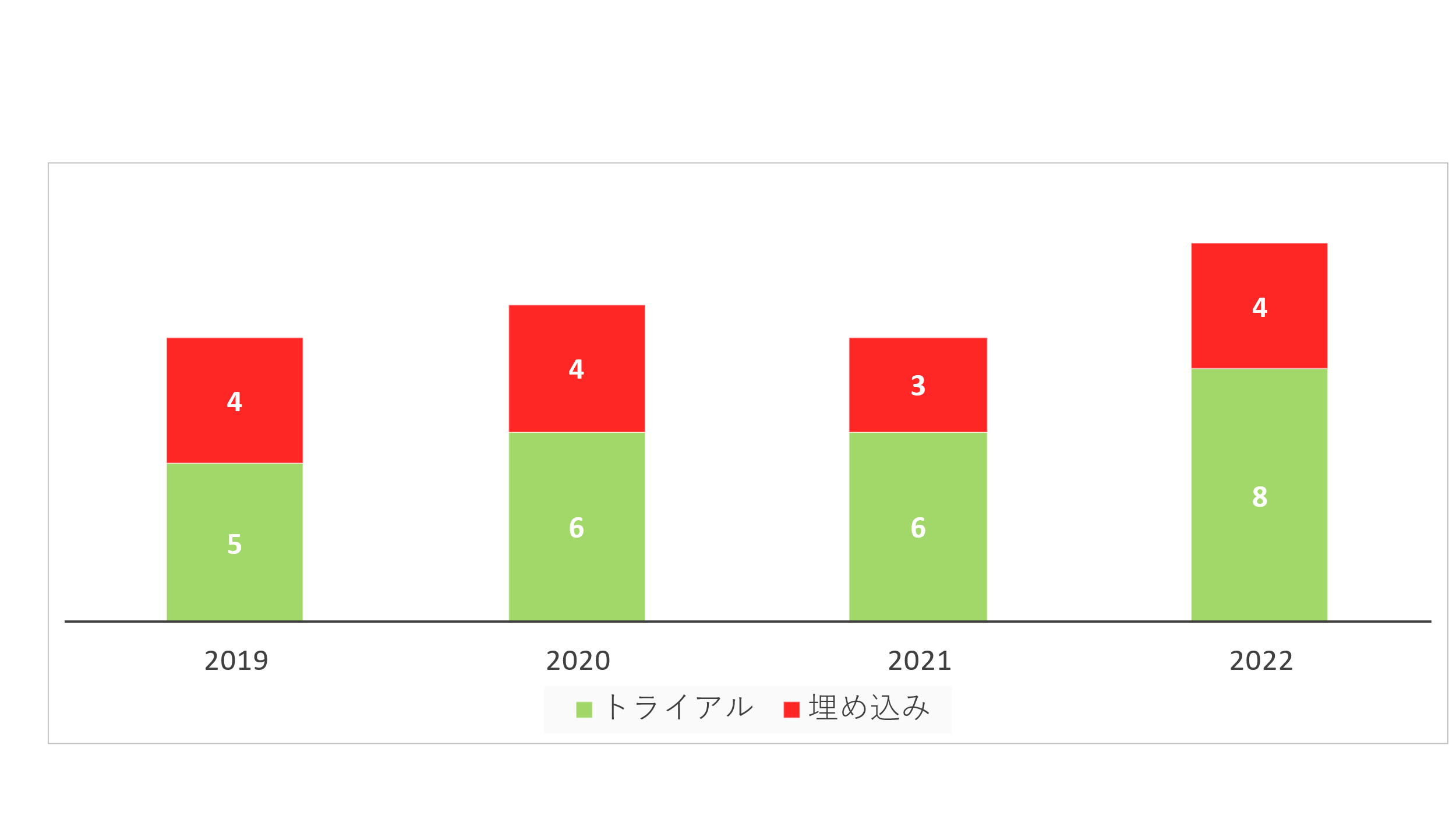

(7)金沢医療センター脳神経外科の実績

2019年4月~開始しました。

脳神経外科医長 中島 良夫

統括診療部長 藤沢 弘範