循環器内科

循環器内科

部長・医長紹介

| 氏名 | 職名 | 専門分野 | 外来日 |

| 阪上 学 | 院長 | 不整脈・心不全・冠動脈疾患 | 水・木 |

| 佐伯 隆広 | 部長 | 不整脈・冠動脈疾患・心不全 | 月・火 |

| 小見 亘 | 救急治療部長 | 冠動脈疾患・心不全・救急医療 | 木・金 |

当科の特徴

当院には常時6人以上の循環器専門医が在籍し、不整脈疾患、冠動脈疾患、心不全等の診断治療を行っています。不整脈疾患では、国内でも早い時期から心房細動アブレーションを開始し、その治療数では北陸において一、二を争うほどの実績があります。冠動脈疾患でも、カテーテル検査および治療を積極的に行っています。CCUを備え、24時間いつでもカテーテル検査治療が可能な体制を敷き、丁寧で安全な治療を行っています。心不全においては、エコー専門医を中心として正確な診断に努めるとともに、地域連携パス等も利用し、持続可能な治療の提供を目指しています。

循環器疾患では、例えば不整脈疾患にてご紹介頂いた患者様に弁膜症や冠動脈疾患を合併する場合もあり、またそうした疾患が併存することで心不全状態となる場合もあります。当科では各循環器分野において専門性の高い検査および治療をしつつも、常に循環器疾患全体を診て、各患者様に適したバランスのよい治療を提供できるように心がけています。

治療実績

| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |

| ABL | 280 | 295 | 284 |

| PCI | 155 | 122 | 147 |

| EVT(VAIVT含む) | - | 4 | 42 |

| LAAC | - | - | 5 |

| CIED | 76 | 66 | 83 |

ABL 経皮的カテ―テル心筋焼灼術(アブレーション)

PCI 経皮的冠動脈形成術/ステント留置術

EVT 末梢血管形成術 VAIVT経皮的シャント拡張術

LAAC経皮的左心耳閉鎖術

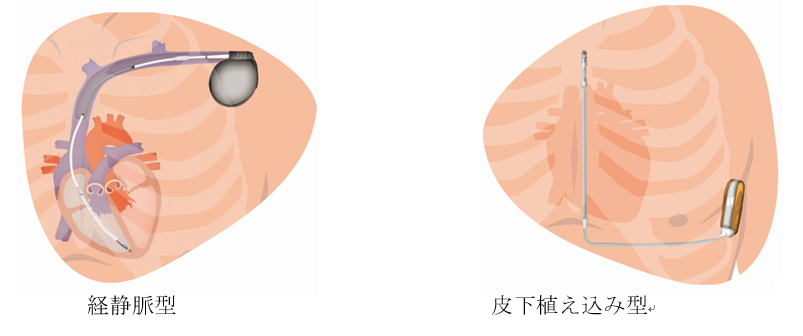

CIED 植込み型心臓電気デバイス(ペースメーカー、ICD,CRTDなど)

2024/10/31 経皮的左心耳閉鎖術を開始しました。

2025/2/20 心房細動に対してパルスフィールドアブレーションを開始しました。

外来診察

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

| 一診 | 佐伯 | 佐伯 | 加藤(千) | 小見 | 小見 |

| 二診 | 原田 | 山本(花) | 阪上 | 阪上 | 井上(勝) |

| 三診 | 長谷川 | 原田 | 井上(勝) | 加藤(千) | 新庄 |

診察時間

循環器専門外来は、月曜日から金曜日の毎日午前中です。急性心筋梗塞などの救急疾患に対しては、循環器専門医が土曜日、日曜日も含めて24時間のオンコール体制をとっています。| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

スタッフ紹介

|

不整脈疾患

心房細動(しんぼうさいどう)とは

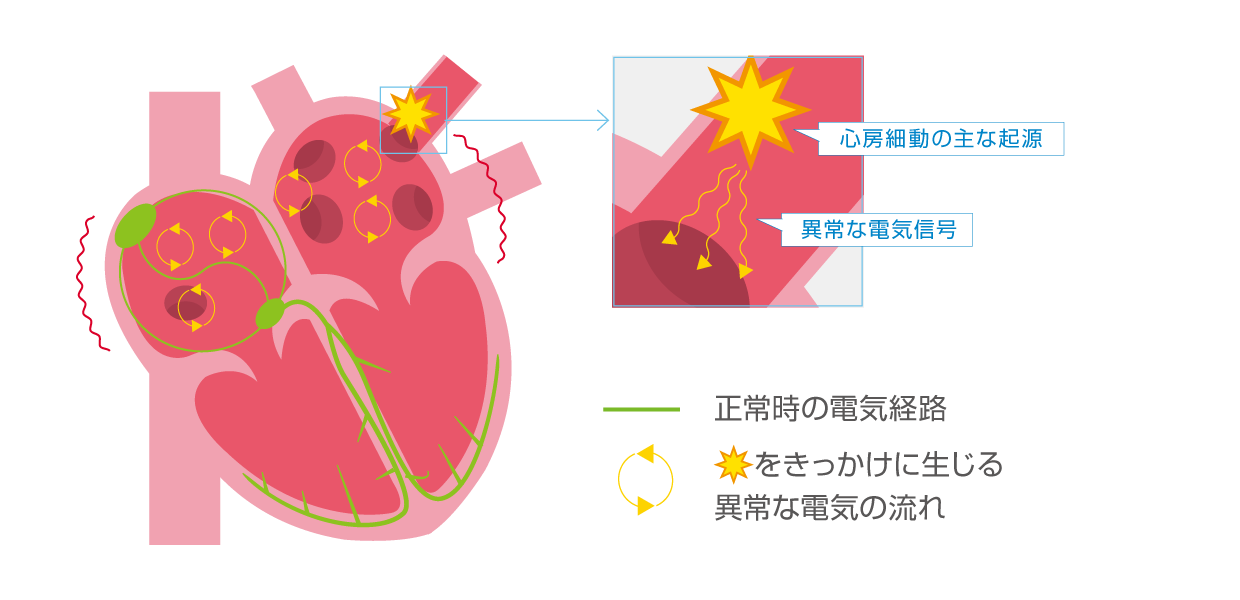

心臓は4つの部屋に分かれてあり、上の2部屋を心房と呼びます。心房細動は、主に肺静脈という心房と肺をつなぐ血管からの異常な電気信号によって、引き起こされます。心房が小刻みに震える不整脈で、心拍が速く不規則になります。加齢とともに起こりやすくなり、女性より男性に多く発症します。

心房細動の症状

息切れ、動悸、めまい、脱力感、胸部不快などの自覚症状を伴いますが、約4割の方は無症状です。また、最初は自覚症状があっても、次第に感じなくなる方もいます。

心房細動が引き起こすリスク

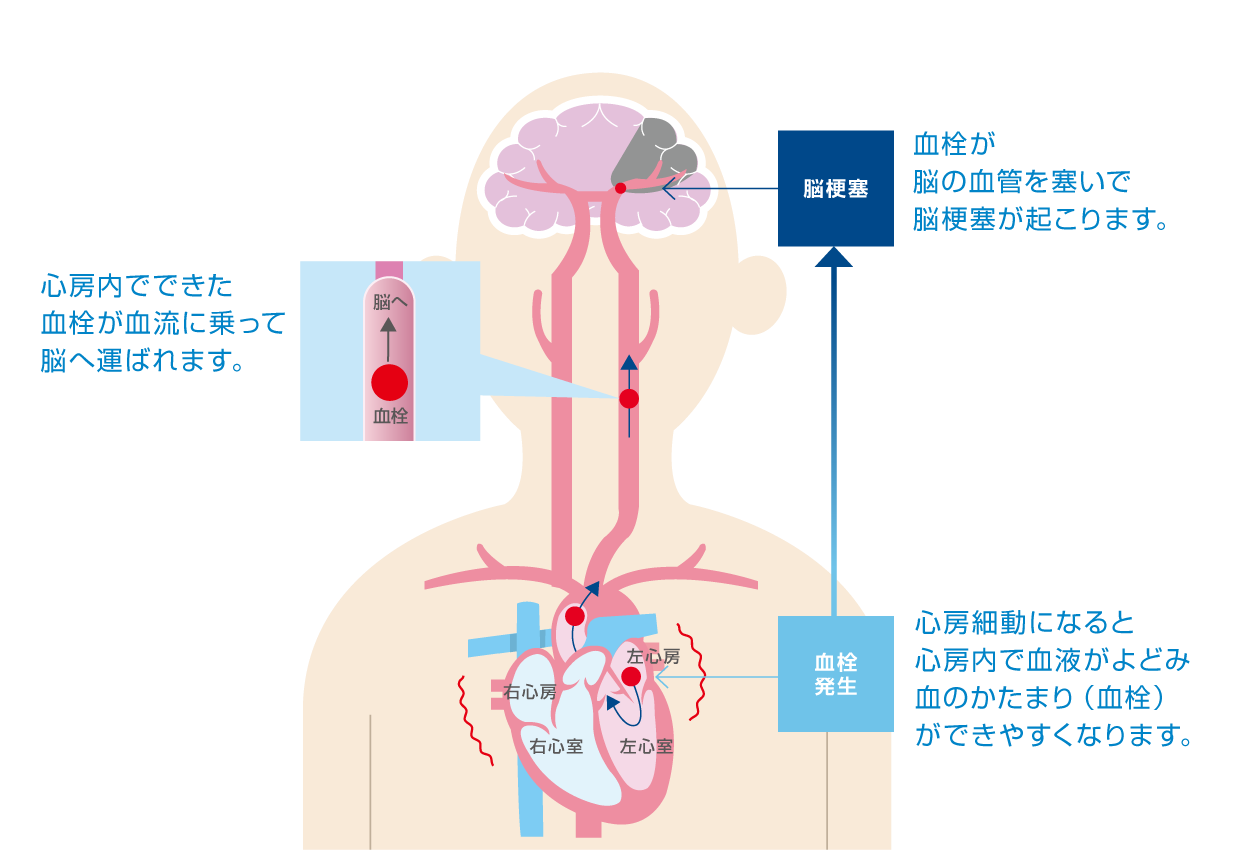

心房の中に血のかたまり(血栓)ができ、それが脳に運ばれ、命にかかわるような脳梗塞を起こすことがあります。また、心房細動は心不全を引き起こすことがあります。

薬による治療

脳梗塞のリスクが高いと考えられる場合には、抗凝固薬と呼ばれる血のかたまり(血栓)をできにくくする薬を服用します。心拍数を整えるために薬(抗不整脈薬)を服用します。

根治を目指す「カテーテルアブレーション」

カテーテルと呼ばれる細い管を足の付け根から心臓まで挿入し、先端を心臓にあてて、心筋の一部を組織変化(焼灼)させる治療法です。風船付のカテーテルで冷凍焼灼することもあります。この焼灼により心房細動を引き起こす異常な電気信号の伝導を止めて、心房細動の根治を目指すことができます。

当院のカテーテルアブレーション概要

入院期間;4-5日

手術時間;2-4時間

麻酔法;全身麻酔

有効率;60-80%

合併症;1%(脳梗塞、心損傷、血管損傷 等)

必要に応じて再手術

発作性上室性頻拍(ほっさせいじょうしつせいひんぱく)とは

心臓の心房という部屋の異常な電気信号により、突然に脈拍が速くなります。突然に生じて、突然にとまる動悸や胸部不快感の自覚症状が生じます。治療法は、発作時に薬を飲む(頓服)や、普段から頻拍にならないようにする薬を定期的に飲む方法があります。根治療法として、カテーテルアブレーションがあります。高い成功率(90%以上)で、比較的安全に加療ができるため、カテーテルアブレーションによる根治療法が優先されることが多いです。

心室頻拍(しんしつひんぱく)とは

心臓の心室という部屋の異常な電気信号により、突然に脈拍が速くなります。動悸や胸部不快感、めまいの自覚症状が生じます。意識がなくなったり(失神)、突然死の原因となることがあり注意が必要な不整脈です。心筋梗塞など心臓そのものの病気が原因となっている場合があります。治療法は、薬物療法や、カテーテルアブレーションを行います。突然死を予防するため、植込み型除細動器による治療を行うこともあります。

冠動脈疾患

冠動脈(かんどうみゃく)とは

心臓は生まれてから死ぬまで全身に血流を送り続けるポンプとして機能する臓器です。成人の場合、1分間に60~100回、1日ではおおよそ10万回、休みなく働き続けます。そのため、血液を介して大量の酸素とエネルギーが必要となり、それを心臓(心筋)に供給する血管が「冠動脈」です。冠動脈は心臓を取り囲むように心臓の表面を走行しています。

血管の内側にコレステロールを中心とした油かすなどが蓄積することを「動脈硬化」、蓄積したものを「プラーク」と呼びます。プラークは血管壁に蓄積するだけでなく、経過で血管内腔側に破れることもあれば、石のように固くなる(石灰化)こともあります。動脈硬化は加齢にともない生じるものですが、喫煙・糖尿病・高血圧症・脂質異常症などが増悪因子とされています。

狭心症(きょうしんしょう)とは

心臓の血管である冠動脈も血管であることから、加齢や増悪因子の影響により血管の内側にプラークが蓄積します。プラークが蓄積し血管内腔を狭めていくと、心臓(心筋)が必要とする酸素・エネルギーの需要と、供給される血流量のバランスが崩れる(虚血)ことになります。虚血により、労作時など血流需要が増大するときに胸が締め付けられる感じや、息切れなどの症状が生じる病気が「狭心症」です。無意識に労作を避ける行動をとる場合や、糖尿病などの影響で痛みを感じにくくなっている場合、無症状であっても検査にて狭心症と診断されることもあります。

狭心症の診断は、症状が安定している場合には外来で施行可能な検査(冠動脈の造影CT検査、運動負荷心電図検査、核医学検査など)により、冠動脈の形態評価や虚血の診断をおこないます。追加の精査が必要になった場合には入院での「カテーテル検査(冠動脈造影検査)」をおこないます。ただし症状が不安定な場合は冠動脈造影検査を先行する場合もあります。

この冠動脈造影検査は、局所麻酔で手または足の付け根のから、筒状の管であるカテーテルを血管にそって冠動脈の入口まで挿入し、造影剤を冠動脈内に流すことで、血管内腔の形態を透視画像で確認する方法です。通常は30分程度で終了する検査です。冠動脈造影検査の結果から、専用のワイヤーを用いて冠動脈内の圧測定をすることで虚血を判断する「冠血流予備量比検査」が必要となる場合もあります。当科では虚血診断をしっかりおこなうことで、不必要な治療介入を減らし、予後の改善に寄与できるよう努めています。

狭心症の治療としては薬物療法のほかに、循環器内科のおこなう「カテーテル手術(経皮的冠動脈形成術)」、および心臓外科がおこなう「冠動脈バイパス手術」があります。

一般的なカテーテル手術の流れは、検査と同様に冠動脈の入口までカテーテルをもっていくところまでは同じです。そしてプラークで狭窄した血管に対して、細いワイヤーを通過させ、風船で拡張、多くの場合は金属性のステントを留置して血管の狭窄を改善する治療方法となります。またプラークが石のよう(石灰化プラーク)に固くなり風船治療だけでは治療困難な場合は、血管内の石灰化プラークをドリルで削る特殊な治療をしています。通常は1時間程度の治療ですが、特殊な病変の場合はそれ以上の時間がかかることがあります。一般的な狭心症の予定手術の場合、当院では3泊4日の入院となります。

カテーテル手術は局所療法であるため、たくさんの病変がある場合は一度ですべてを治療できるバイパス手術の方が適していることがあります。どちらの治療が患者さんにとってよりよい治療であるか判断するため、当院ではカテーテル手術をおこなう循環器内科とバイパス手術を行う心臓外科が緊密に連携を取りあい、より適切な治療法を提案しています。

急性心筋梗塞(きゅうせいしんきんこうそく)とは

「急性心筋梗塞」は、冠動脈に蓄積したプラークが内腔側に破れ、そこに血液の塊である「血栓」が集まることで突然、冠動脈を閉塞、血流が途絶えることで、心筋が酸欠になり壊死してしまう病気です。急性心筋梗塞は多くの場合じっとしていても胸の締め付け感や冷や汗、急激な息切れなどの症状が生じます。また心筋が壊死することで心臓のポンプ機能が低下し、結果的に命に係わる病気であり、病院での一刻も早い治療が必要になります。そのため急性心筋梗塞と診断した時点で緊急治療適応時間内であれば、一刻も早い血流再開が命を救うためには重要です。救急部と連携することで、診断した時点で可能な限り早く冠動脈カテーテル検査・手術に向かえるよう日々努めています。また当院は夜間・休日であっても24時間、循環器内科医もしくは心臓血管外科医が院内に常駐する体制をとっており、急性心筋梗塞にすばやく対応できる体制を整えています。

発症から時間の経過していない急性心筋梗塞の場合は、すぐに施行が可能なカテーテル手術をおこないます。治療方法は狭心症と同じ流れとなり、血流が途絶えた冠動脈に対して血流再開の治療をおこないます。通常1-2時間で治療ですが、複雑な病変の場合はそれ以上の時間がかかることもあります。またカテーテル手術での治療が不可能な病変の場合は、バイパス手術を施行することもあります。

急性心筋梗塞では心筋が一部壊死することから心臓のポンプ機能が低下してしまいます。そのため血流再開の治療後も薬物治療に加えて心臓リハビリが必要になります。一般的な急性心筋梗塞の場合、当院では2週間の入院となりますが、心臓の損傷の度合いなどによってはさらに入院期間が延長することがあります。

心不全

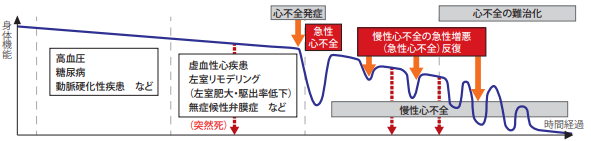

心不全とは

「心不全とは、心臓が悪いために,息切れやむくみが起こり,だんだん悪くなり,生命を縮める病気です。」(2017年 日本循環器学会・日本心不全学会より)

治療

急性期には、血圧や心拍数を安定化させ、呼吸管理を行います。病状に応じて酸素投与(鼻カニューレ、フェイスマスク、非侵襲的陽圧換気、気管挿管など)、薬物治療(内服や点滴)を行います。心不全増悪の原因と考えられる基礎心疾患(虚血性心疾患、弁膜症、不整脈、心筋症など)に対する検査と治療、増悪因子(感染症、過剰な血圧上昇、貧血など)に対する治療を行います。

心臓リハビリテーションと多職種連携

・急性心不全(急性期~前期回復期)

血行動態が安定し安静時症状がなければ、急性期離床プログラムに準じて、ベッドサイドから心臓リハビリテーションを施行し早期離床に努めます。急性期離床プログラム終了後は、リハビリ室で心臓リハビリテーションを継続します。

増悪因子(塩分過多、水分過剰、内服飲み忘れ、過度のストレス、過労など)に対して多職種(看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、栄養士など)で介入し、生活・服薬・運動・栄養指導を行います。

・慢性心不全(後期回復期~維持期)

退院後も食事・運動・生活管理が適切に継続されていることが望まれます。必要に応じて外来にて再指導を行います。

高齢心不全(75歳以上の心不全)

高齢者の増加に伴い急速に慢性心不全患者が増加しています。高齢心不全患者は、心疾患以外の多くの疾患を有していることが多く、健康寿命を延ばし、生活の質を向上させるためには、急性期・回復期・療養期医療機関・かかりつけ医のいずれにおいても、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、栄養士、介護士など多職種で、地域一体となって診療を行っていくことが必要です。

石川県心不全地域連携診療計画書(心不全地域連携パス)の活用

多職種で関わり地域一体となって診療を行っていく為に作成された石川県心不全地域連携診療計画書(心不全地域連携パス)を、当院でも導入し運用を開始しました。退院後は、地域の医療機関にも協力頂き、地域のかかりつけの医師だけではなく、介入継続が必要な地域の多職種(訪問看護師、介護スタッフ、薬剤師、理学療法士など)にも詳細な情報提供を行うことで、地域一体となり、診療を継続できるようにしていきます。