| 眼科 |

医師紹介

|

診療内容・特徴

外界からの情報の8割は視覚から得られているとされています。眼科ではこの視覚を守るために、様々な検査を行って診断し、手術やレーザー治療を行っています。治療にあたっては光干渉断層計(OCT)、蛍光眼底写真、視野検査などの検査結果を用いて十分な説明を行って患者さんとご家族に御理解、同意をしていただいた上で最適な治療を受けていただけるようにしています。また治療後は他の医療機関との連携を大切にして、きめ細かい経過観察を行っています。

初診、再診の一般外来診療は月曜日から金曜日の午前中に行っています。手術日は火曜日、木曜日の午後です。手術前検査、レーザー治療、蛍光造影検査、視野検査、斜視、弱視などの特殊検査・治療は月曜日、水曜日、金曜日に完全予約制で行っています。

主な対象疾患

眼科疾患全般について診療しています。手術では白内障、緑内障、網膜硝子体疾患に力を入れています。難症例も金沢大学と連携を取りながら取り組んでいます。

また斜視は乳児内斜視、先天性上斜筋麻痺など小児期に手術が必要となる斜視、後天共同性内斜視、間欠性外斜視などの斜視検査及び手術が可能です。

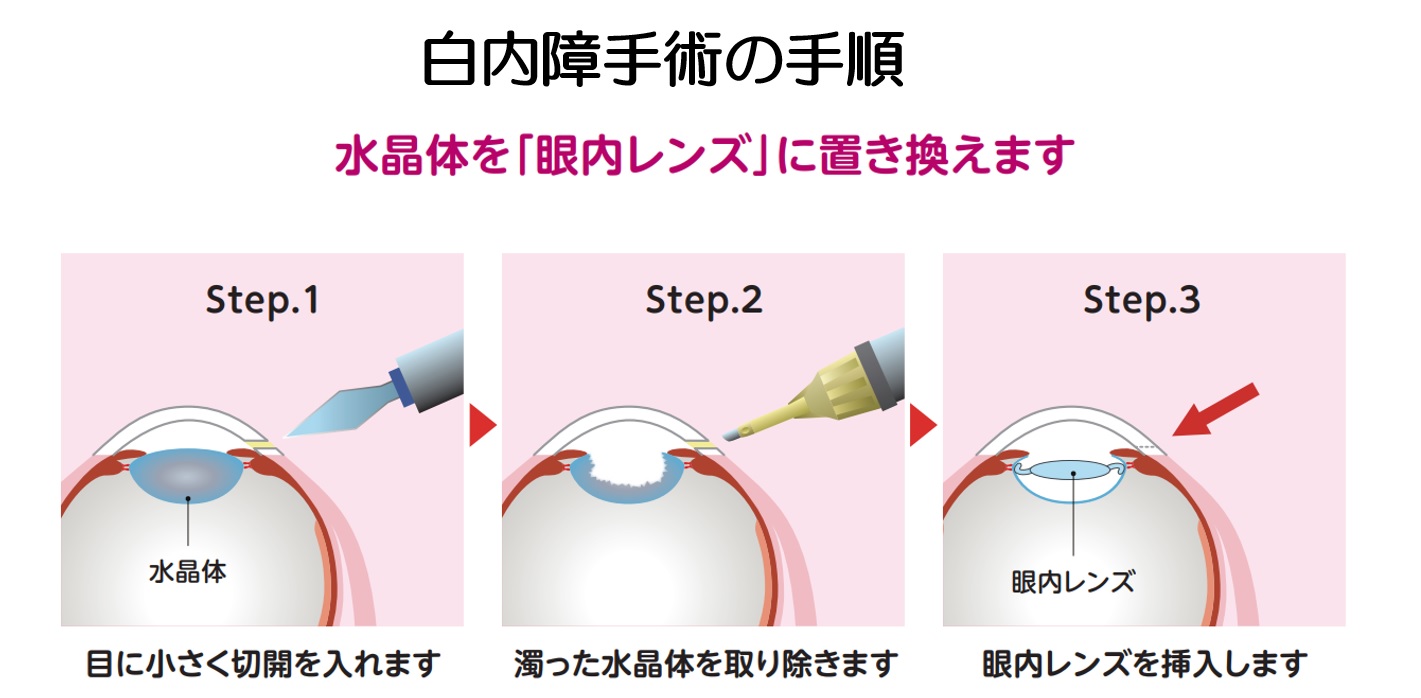

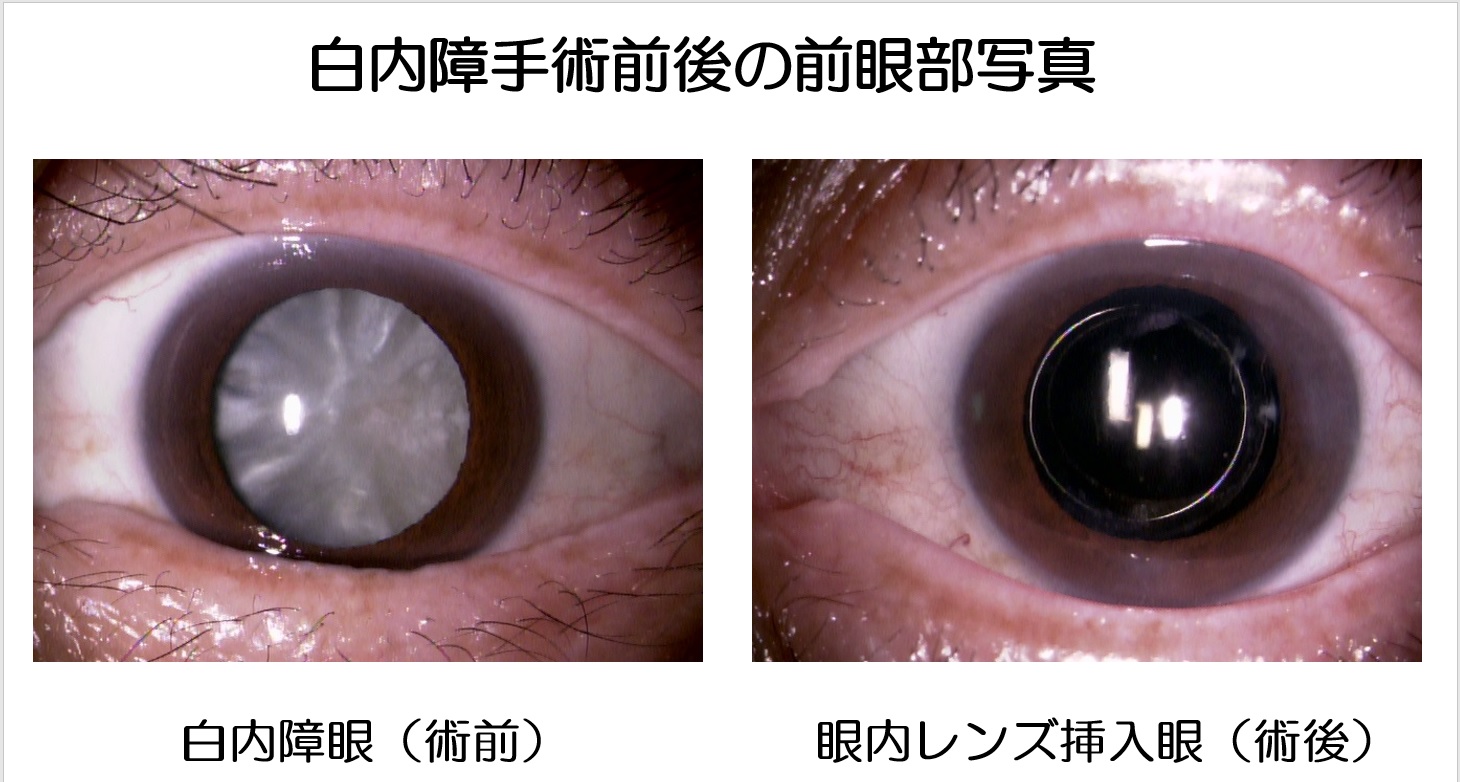

白内障:

白内障は眼の中のレンズの部分である水晶体が混濁し、視力低下、かすみ、まぶしさ、二重になってみえるなどの症状がでます。原因は加齢に伴うものが多いですが、先天性のもの、糖尿病やアトピーなど病気に併発するものや、薬剤の副作用などがあります。

治療は手術で、混濁した水晶体を除去し人工の眼内レンズを移植します。

白内障手術は短期入院を原則として行っていますが、健康状態やその他の点を考慮しながら患者さんの御希望に添いたいと思います。手術で使用する眼内レンズは極力最新かつ実績のあるものを採用し、小切開・超音波水晶体乳化吸引術にて良好な手術結果を得ています。

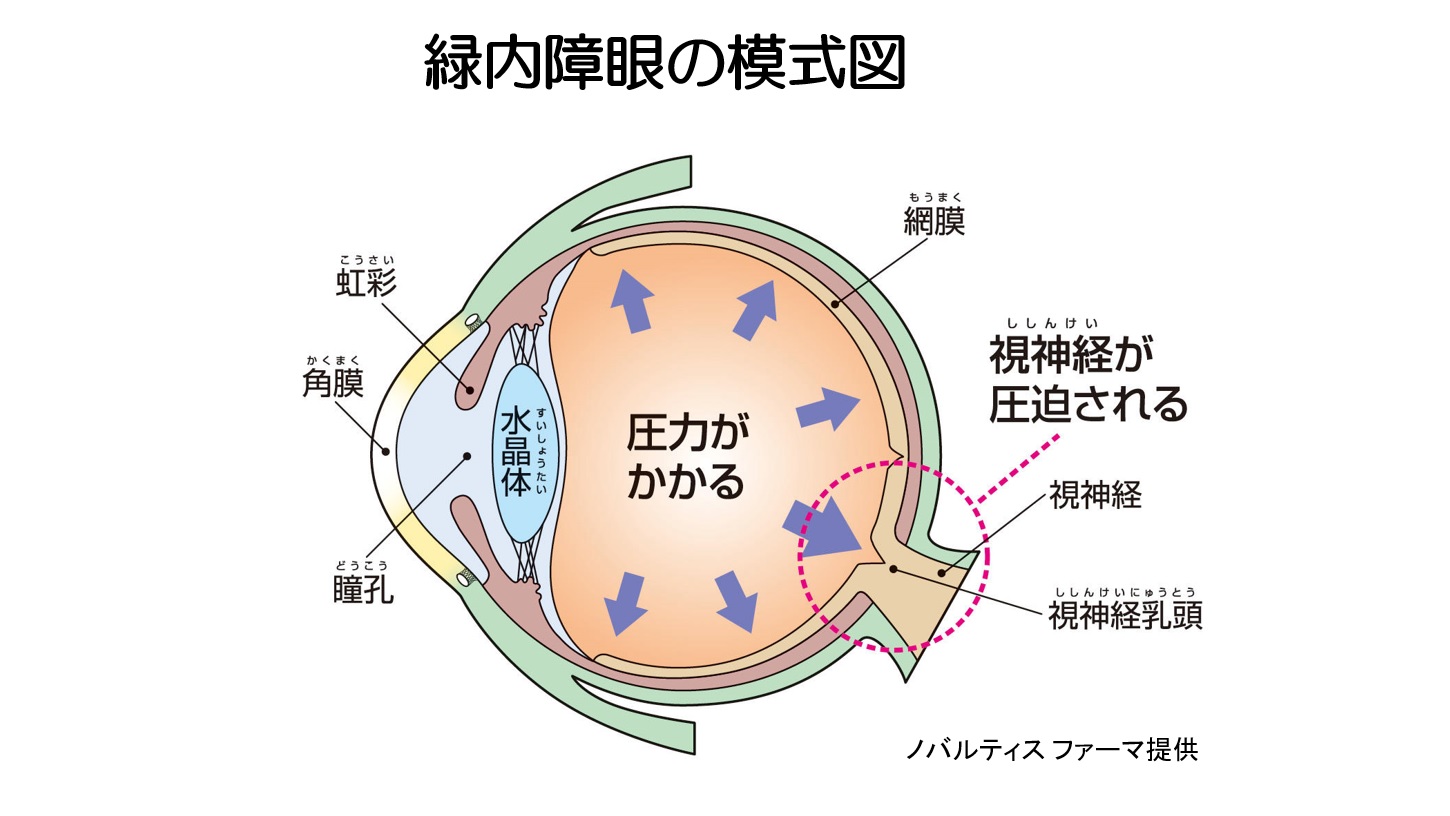

緑内障:

緑内障は、中途失明原因1位の病気です。眼圧(眼内の圧)が高いことで視神経が障害され、視野障害が起きます。40歳以上では5%(20人に1人)の割合で緑内障となり、眼圧が正常値でも緑内障になってしまう正常眼圧緑内障の方も3.6%いるといわれています。治療は眼圧を下げることで進行を抑えることですが、障害された視野は回復できません。

視神経乳頭を注意深く観察し緑内障の早期発見に努めています。視野検査にて視野欠損が確認された患者さんには、原則治療開始前のベースライン眼圧を確認してから点眼治療を行い、薬剤効果を確認しながら治療しています。点眼薬で十分な眼圧下降が得られない患者さんには、手術加療も行っています。

網膜硝子体疾患:

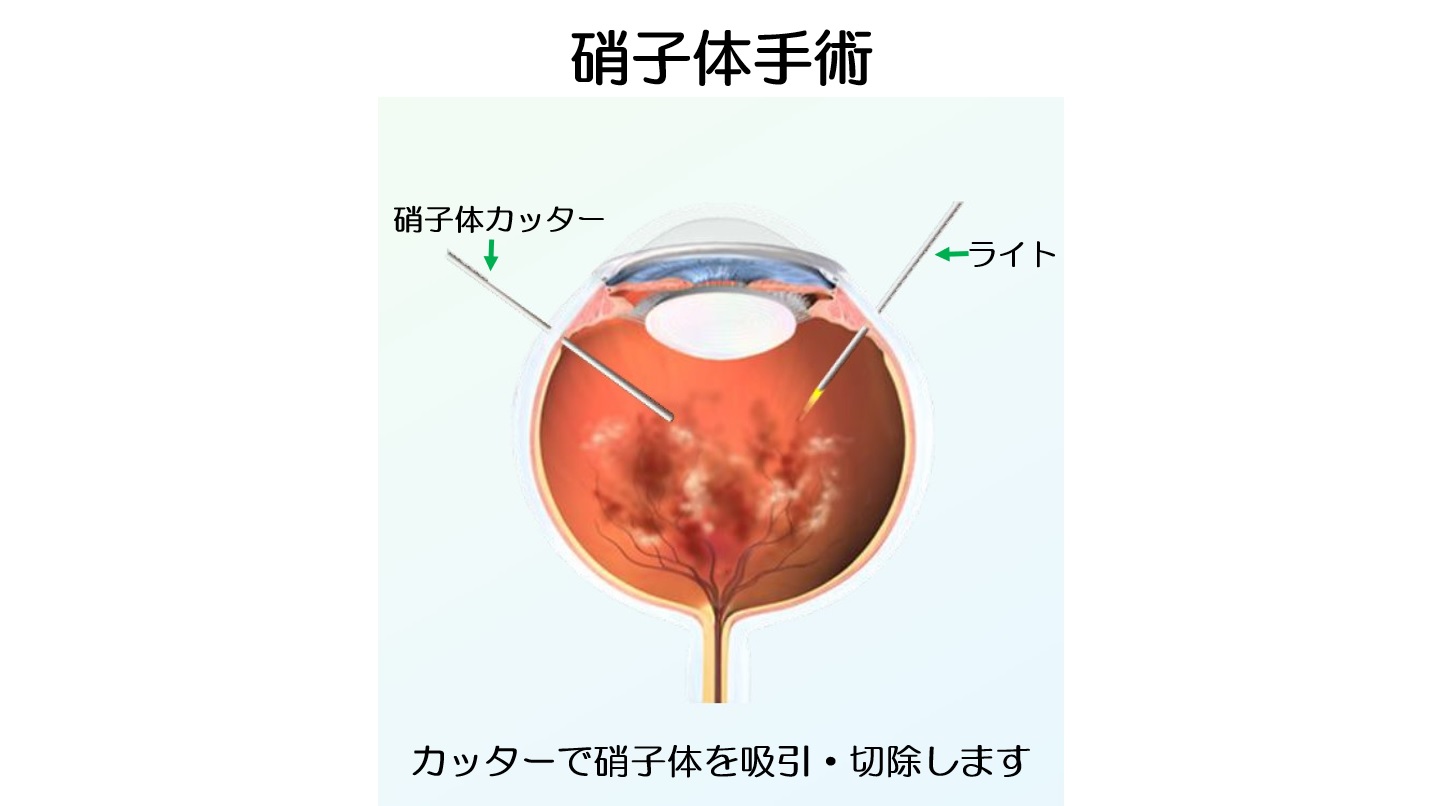

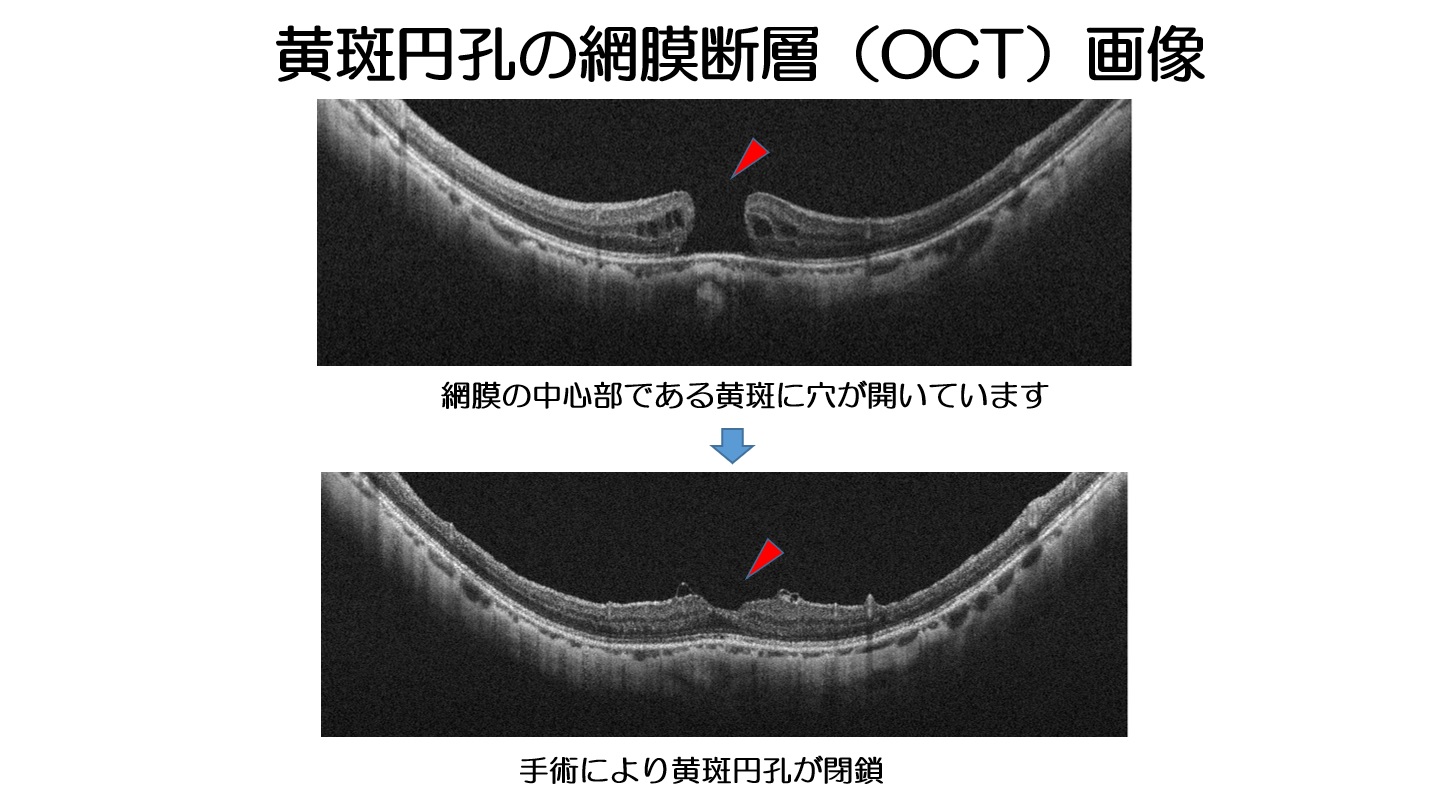

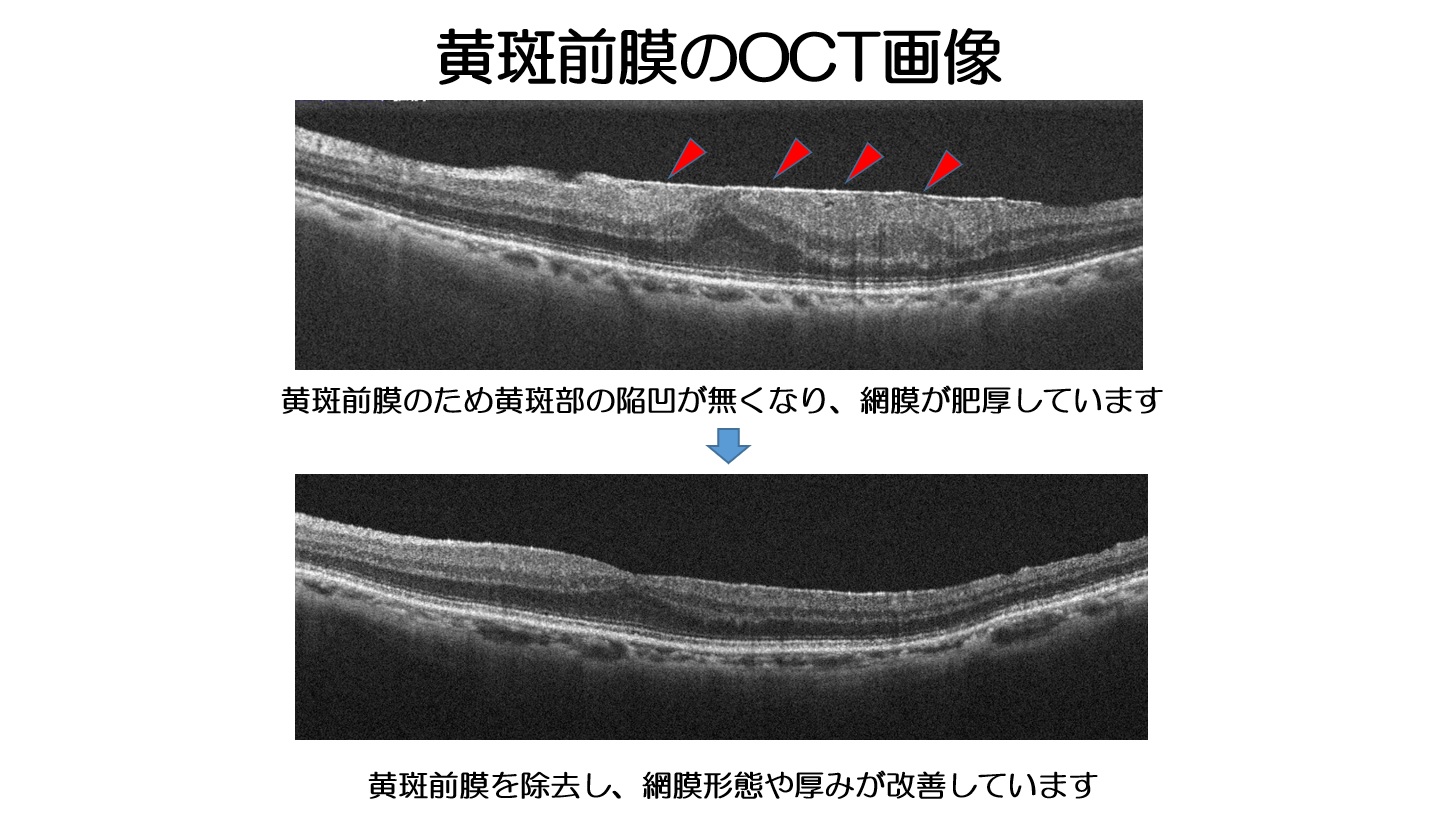

眼球の中心には硝子体というゼリー状の組織があり、これに変性・収縮などが起こり網膜へ悪影響・疾患となったものが網膜硝子体疾患というものです。主な対象疾患としては黄斑前膜、黄斑円孔、硝子体出血、眼内レンズ脱臼、糖尿病網膜症、網膜剥離などがあり、必要に応じて硝子体手術を行っています。硝子体手術では眼球に小孔を開け、細い道具を挿入しながら硝子体を切除し眼内から網膜などの治療を行います。

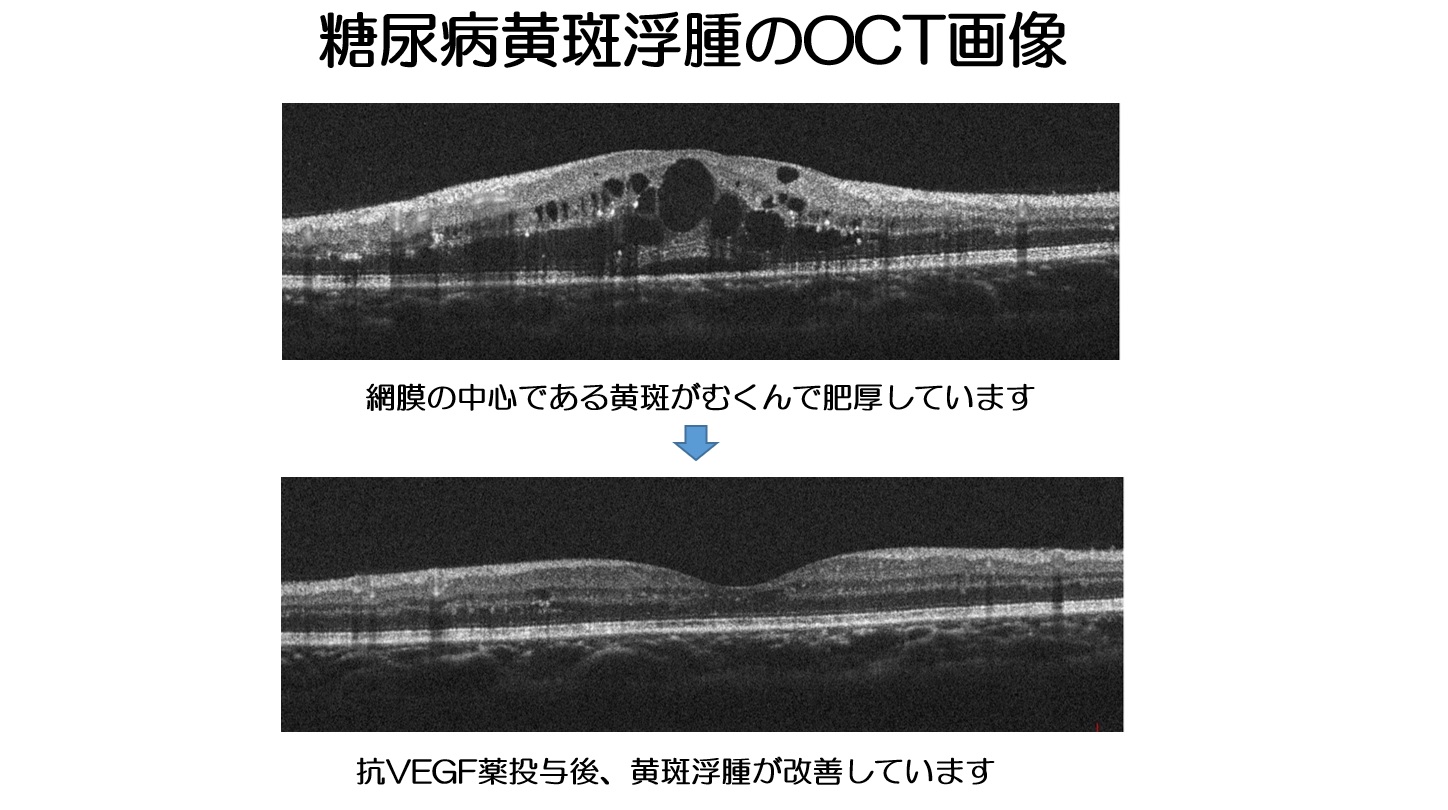

糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症による黄斑浮腫(網膜の中心にあたる部位・黄斑のむくみ)や、加齢黄斑変性症と近視性脈絡膜新生血管症などでは歪みや視力低下を伴います。これらの病気の原因物質の一つに網膜から産生されるVEGF(血管内皮増殖因子)というものがあり、治療にはこの物質の働きを抑える抗VEGF薬を眼球内(硝子体)に注射しています。

代表的な手術や治療件数

令和5年度手術件数 : 白内障手術380件、網膜硝子体手術35件、緑内障手術6件、斜視手術5件

地域連携への取り組み、姿勢

ご紹介頂いた患者さまに対しては即日初回返事をお出しし、手術患者様は可及的早くご紹介元へお返しするよう心がけております。

| 眼科の紹介 |

スタッフ一同、可能な限りの迅速な対応をこころがけていますが、場合によってはかなり長時間お待ちいただくことになることもあります。眼科独自の診療内容をご理解いただき、ご了承いただきますようおねがいします。

眼科では、目の痛みや充血、視力低下、視野欠損、飛蚊症などの自覚的な症状が出現した際に受診されることがほとんどですが、自覚症状がない、あるいは乏しい場合でも、受診が必要な疾患があります。

例えば、失明原因の第1位の緑内障や2位の糖尿病網膜症は自覚症状が乏しく、自覚的に視力障害が出現してから受診したのでは、元の視力に戻ることが難しい疾患です。また、視力の著しい障害を生じる緊急性の高い疾患に網膜剥離があります。

一方、高齢者に多い疾患である白内障は、手術によって視力の改善が期待できる疾患です。

■ 診療内容は眼科全般にわたりますが、当科では次のことに力を入れています。

| ○糖尿病網膜症の診断治療 ○緑内障の診断治療 ○白内障の治療 ○目と健康シリーズ |

散瞳するとその後3~6時間くらいはまぶしく、ピントを調節できない状態が続きますので、お車での受診は控えられますようお願い致します。

※コンタクトレンズの方はなるべくメガネで来院してください。

コンタクトレンズを取り外し、一時保存される場合はご自身にて保存キット等をお持ち下さるようお願い致します。

当院の保存液をご利用される場合、別途70円が自費加算されます。

| 外来診察 |

(受付時間:午前8時30分~11時30分)

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

※(月)、(水)および(金)の午後は各種予約検査になります。 |

| スタッフ紹介 |

資格

博士(医学)金沢大学 金沢大学医薬保健研究域医学系協力研究員(眼科学)

業績

研究論文(英文)

Gaku Tachibana Tomomi Higashide Koji Nitta Kazuhisa Sugiyama.

Association between Glaucoma Progression in Macular Ganglion Cell Complex and Disc Hemorrhage: Differences between Superior and Inferior Hemiretinas.

J Clin Med. 2023;12(12):3996.

■ 主任視能訓練士 / 和田 康史

資格

博士(医学)金沢大学 金沢大学医薬保健研究域医学系協力研究員(眼科学)

業績

著書

和田 康史:できる!斜視検査 両眼視機能がわかる ケーススタディでレベルアップ!杉山能子(編):三輪書店. 2023. 171-189

和田 康史 杉山能子:幼児の乱視:眼科. 2024. 9月

研究論文(英文)

1. Yasushi Wada Tomomi Higashide Atsushi Nagata Kazuhisa Sugiyama.

Longitudinal Changes in Optic Nerve Head Blood Flow in Normal Rats Evaluated by Laser

Speckle Flowgraphy.

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016;57(13):5568-5575.

2. Yasushi Wada Tomomi Higashide Atsushi Nagata Kazuhisa Sugiyama. Effects of ripasudil, a rho kinase inhibitor, on blood flow in the optic nerve head of normal rats.

Graefes Arch Clin Exp. 2018; 257:303-311.

3. Yasushi Wada Tomomi Higashide Atsushi Nagata Kazuhisa Sugiyama.

Compromised Blood Flow in the Optic Nerve Head after Systemic Administration of Aldosterone in Rats: A Possible Rat Model of Retinal Ganglion Cell Loss.

Current Eye Res. 2022; 47:777-785.

受賞

第35回日本緑内障学会 優秀学術展示賞

アピール

日々最新の手技知識の修得に努め、質の高い医療をご提供出来る様に日々取り組んで参ります。

■ 視能訓練士 / 吉田 尚弘

資格

石川県視覚障害者センター ロービジョン相談員

令和5年 石川県視覚障害者協会よりロービジョン相談員として、視覚障害者福祉の発展と文化の向上に努めた功績により表彰

アピール

小児から高齢者の検査をしています。視力、視野、画像検査から白内障、斜視の術前検査をしています。また、手術では視機能が回復しない方の補助具の選定をするロービジョン相談も受けています。患者さんに寄り添う接遇を心掛け、QOV(Quality Of Vision)の向上ができるように日々の臨床に取り組んでいます。