| 呼吸器外科 |

部長紹介

|

部長 太田 安彦 |

|

<診療内容>

肺、縦隔、胸壁・胸膜などに発生した悪性/良性の腫瘍性疾患をはじめ、胸部外傷、炎症性肺疾患、膿胸、気胸、嚢胞(のうほう)性疾患など胸部・呼吸器領域(肺、胸壁、縦隔)における幅広い疾患に対して外科的治療を行っております。また、研究と教育においても先進的活動を行っています。<最近の研究実績>

●厚生労働省がん研究助成金「がんの早期診断び予後診断に役立つ腫瘍マーカーの

開発」研究班(班友):肺癌におけるRapid法を用いた術中リンパ節微小転移検出法の

臨床意義:太田安彦

●国立病院機構政策医療ネットワーク研究(研究分野:がん):

肺癌における術中リンパ節微小転移検出方法の確立に向けた総合的研究:太田安彦

●金沢医療センター臨床研究部助成研究:ビタミンB2 (RTB) をベースに開発した

センチネルリンパ節診断用新規蛍光トレーサー” R350 ”:太田安彦, 羽賀新世

<最近の臨床研究論文>

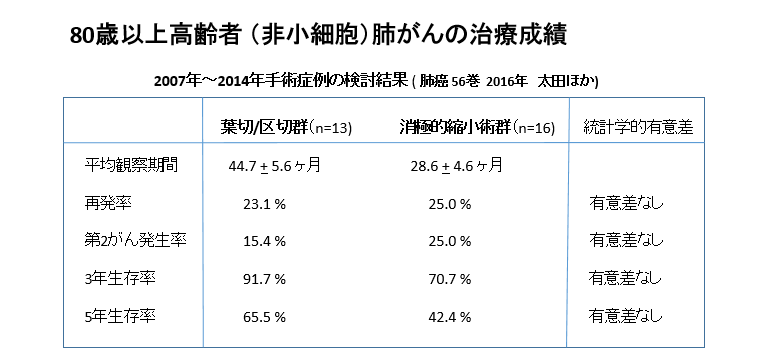

80歳以上高齢者肺癌の外科治療成績

太田安彦, 上村良一, ほか. 肺癌 56 (7), 1012-1016, 2016.

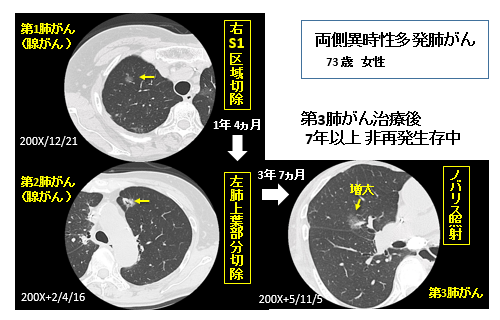

多発肺癌の臨床像、外科治療、治療成績に関する検討

太田安彦, 上村良一, ほか. 日呼外会誌 31(2), 134-140, 2017.

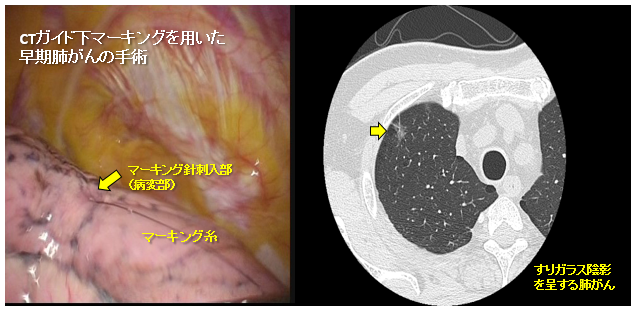

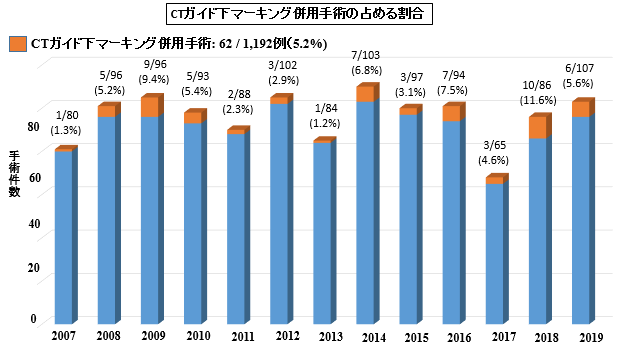

CTガイド下マーキングを施行した肺切除例の臨床的検討

―視認性の評価からその適応を探るー

太田安彦, 懸川誠一, ほか. 日呼外会誌 34 (7): 672-677, 2020

消極的縮小術としての楔状切除を施行した原発性肺癌症例の検討

太田安彦, 懸川誠一, ほか. 肺癌 60 (7): , 951-957, 2020

菌状息肉症を合併した胸腺腫の1例

懸川誠一, 太田安彦, ほか. 胸部外科, 73(6): 466-470, 2020

胸骨裏面に限局発生した免疫グロブリンG4(IgG4) 関連線維性縦隔炎の1例

懸川誠一, 太田安彦, ほか. 胸部外科, 74(4): 317-320, 2021

| 呼吸器外科の紹介 |

当科は2007年(平成19年)4月に外科より独立し、新たな科として新設されました。日本呼吸器外科学会の『専門研修連携施設』であり、呼吸器外科関連の主要学会(日本呼吸器外科学会、日本胸部外科学会)の認定施設として、指導医資格を有する専門医のもとに診療が提供されています。

【地域医療に向けた当科の診療理念】

金沢市の中央圏医療の中核の担う当院において、以下の基本理念に基づき診療に従事しています。

□ 安全性と有効性を加味しQOL(生活 / 命の質)を尊重した質の高い外科医術を通して地域医療に貢献する

□ 先端医療に通じる臨床研究の推進

□ 次代を担う質の高い呼吸器外科医の育成

【地域医療に向けた当科の診療理念】

金沢市の中央圏医療の中核の担う当院において、以下の基本理念に基づき診療に従事しています。

□ 安全性と有効性を加味しQOL(生活 / 命の質)を尊重した質の高い外科医術を通して地域医療に貢献する

□ 先端医療に通じる臨床研究の推進

□ 次代を担う質の高い呼吸器外科医の育成

| 外来診察 |

■外来診察日:月、水、金

※セカンドオピニオン希望される場合には予約をお願い致します。

※セカンドオピニオン希望される場合には予約をお願い致します。

|

| スタッフ紹介 | ||||||||||||

|

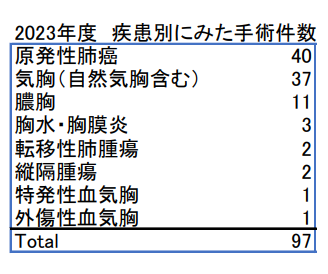

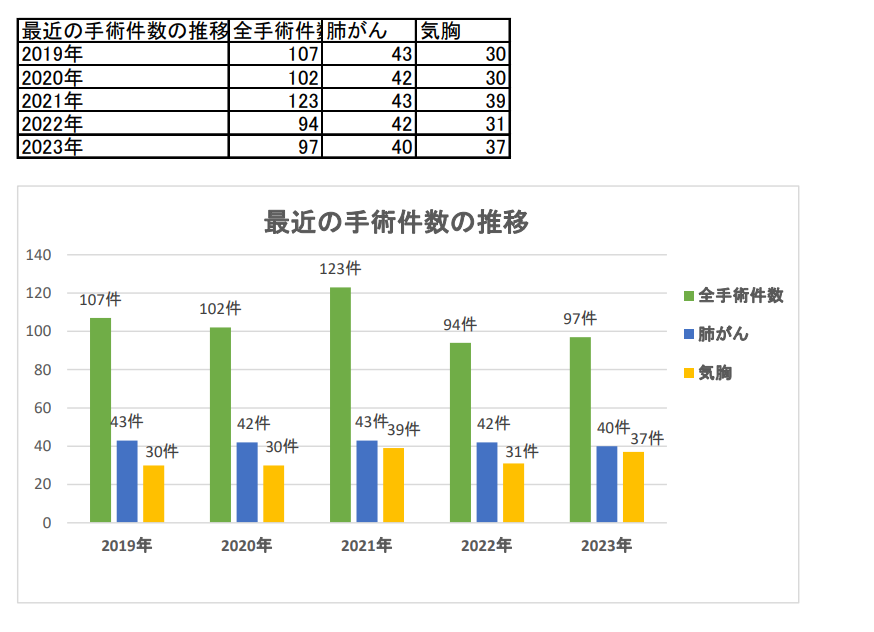

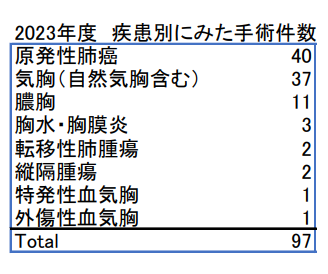

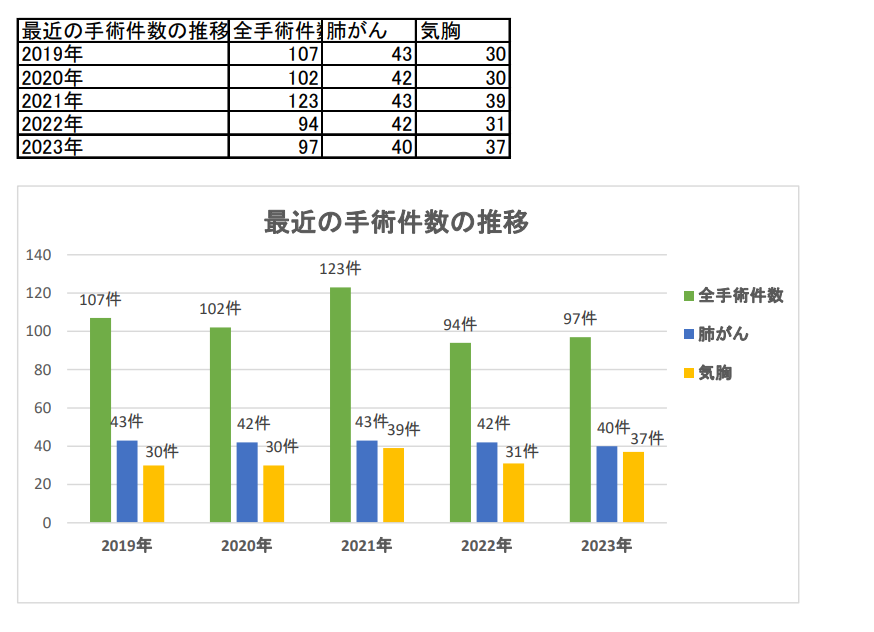

| 対象疾患と手術件数 |

■ 肺、縦隔、胸壁・胸膜などに発生した悪性/良性の腫瘍性疾患をはじめ、胸部外傷、炎症性肺疾患、膿胸、気胸、嚢胞(のうほう)性疾患など胸部・呼吸器領域(肺、胸壁、縦隔)における幅広い疾患に対して外科的治療を行っております。

■ 「がん診療拠点病院」として肺がんなどの胸部悪性疾患においては、毎週行われる呼吸器内科および放射線科医師との合同カンファレンス(※)を基盤とした“チーム医療”を通して、ひとりひとりの治療計画を綿密に立てています。内科や放射線科の治療の介入が必要な場合には、呼吸器内科および放射線科との連携をとりながら、化学療法や放射線療法を含めた複合的な治療を計画し、個々の症例ごとに最も適切な治療の提供に努めています。とりわけ、肺がんにおいては標準治療そのものが多様化しており、多角的な診断・治療プロセスが今日の診療には欠かせません。

■ 肺癌症例においては、毎週、呼吸器内科および放射線科の医師との合同カンファレンス(★)を基盤とした“チーム医療”を通してひとりひとりの治療計画をたて、集学的治療が必要な肺癌症例に対しては呼吸器内科および放射線科と連携をとりながら化学療法や放射線療法を含めた複合的な治療を計画し、個々の症例ごとに最も適切な治療の提供に努めております。標準治療そのものが多様化している今日であればこそ、多角的な診断・治療プロセスが肺癌診療には欠かせません。

※医療関係者の方へ:毎週木曜日(午後5時)より呼吸器合同カンファレンスを行っております。診断や治療に苦慮されている症例の持ち込みを歓迎します。参加希望の際は当院地域医療連携室に気軽にお問い合わせ下さい。

■ 気胸や肺がん症例は、県内から多くの症例が紹介されています。

肺がんや気胸のみならず、縦隔腫瘍、転移性肺腫瘍など幅広い疾患に対して胸腔鏡手術 (VATS:Video Assisted Thoracic Surgery)を導入し、患者さんの身体への負担をできる限り少なくするよう努めています。また進行肺がんに対しては、患者さんの全身状態や病態などを考慮した上で、必要に応じてセカンドオピニオンも取らせて頂く中に、選択的に拡大切除にも取り組んでいます。

我々はチーム医療を基盤に、あくまでも“最適”の治療は何なのかを、常に患者さんと共に探し出したいと考えております。

■ 「がん診療拠点病院」として肺がんなどの胸部悪性疾患においては、毎週行われる呼吸器内科および放射線科医師との合同カンファレンス(※)を基盤とした“チーム医療”を通して、ひとりひとりの治療計画を綿密に立てています。内科や放射線科の治療の介入が必要な場合には、呼吸器内科および放射線科との連携をとりながら、化学療法や放射線療法を含めた複合的な治療を計画し、個々の症例ごとに最も適切な治療の提供に努めています。とりわけ、肺がんにおいては標準治療そのものが多様化しており、多角的な診断・治療プロセスが今日の診療には欠かせません。

■ 肺癌症例においては、毎週、呼吸器内科および放射線科の医師との合同カンファレンス(★)を基盤とした“チーム医療”を通してひとりひとりの治療計画をたて、集学的治療が必要な肺癌症例に対しては呼吸器内科および放射線科と連携をとりながら化学療法や放射線療法を含めた複合的な治療を計画し、個々の症例ごとに最も適切な治療の提供に努めております。標準治療そのものが多様化している今日であればこそ、多角的な診断・治療プロセスが肺癌診療には欠かせません。

※医療関係者の方へ:毎週木曜日(午後5時)より呼吸器合同カンファレンスを行っております。診断や治療に苦慮されている症例の持ち込みを歓迎します。参加希望の際は当院地域医療連携室に気軽にお問い合わせ下さい。

■ 気胸や肺がん症例は、県内から多くの症例が紹介されています。

肺がんや気胸のみならず、縦隔腫瘍、転移性肺腫瘍など幅広い疾患に対して胸腔鏡手術 (VATS:Video Assisted Thoracic Surgery)を導入し、患者さんの身体への負担をできる限り少なくするよう努めています。また進行肺がんに対しては、患者さんの全身状態や病態などを考慮した上で、必要に応じてセカンドオピニオンも取らせて頂く中に、選択的に拡大切除にも取り組んでいます。

我々はチーム医療を基盤に、あくまでも“最適”の治療は何なのかを、常に患者さんと共に探し出したいと考えております。

| 肺がんに対する外科治療と治療成績 |

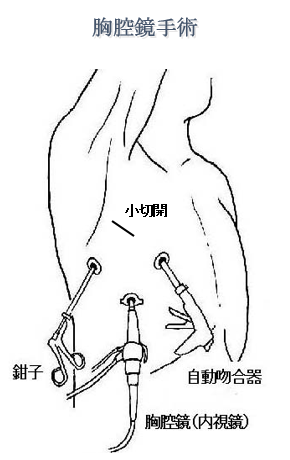

① 当院における肺がんに対する胸腔鏡手術

内視鏡を用いた胸腔鏡下手術を、肺がんに対しても行っています。腫瘍径が小さく、リンパ節に腫大がなく、胸膜へのがんの浸潤のない比較的早期と思われる肺がんは胸腔鏡手術の良い適応です。胸腔鏡下で肺葉切除ないし区域切除を行う場合は、安全性の面から基本的に小切開を併設して手術をさせて頂いております。がんをリンパ節とともにしっかり取り除くこと(根治性)および手術の安全性を最重要視しております。

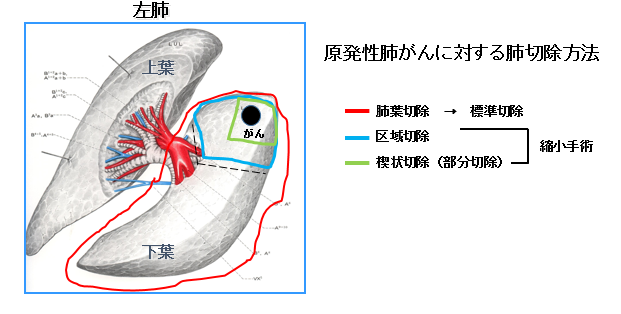

② 多様化する肺がん外科治療

従来、 肺がんに対してはブロックごと大きく切り取る肺葉切除が標準術式として位置づけられてきました.しかし近年, 区域切除ないし肺部分切除といった、より小さく肺を切り取る「縮小手術」が、症例を選択すれば十分容認できる治療成績を有することが明確になってきました。従って、この大小の手術方法を上手に使い分けることが求められる時代になっています。当然のことながら、小さな切除ですめば肺機能を温存できるので侵襲の小さな手術となります。

がんの根治性を損なわずに、敢えて小さく切除する場合を「積極的縮小術」、他方、高齢であったり、心肺機能が低かったり等、何らかの理由で大きく切除することが難しい場合に止む無く小さく切除する場合を「消極的縮小術」と呼び、二つは同じ縮小術であっても区別されます。ちなみに、2016年度に手術された原発性肺がん42,482例の集計(日本胸部外科学会による)によると, 縮小手術は25%に選択されており, 高齢化の進む中で縮小手術は今後更に増えてゆくことが予想されます。

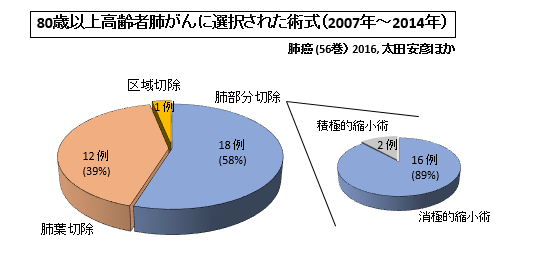

③ 高齢者の肺がん外科治療の方針

厚生労働省簡易生命表によると、本邦における平均寿命は男女ともに80歳を超えるに至っています。日常生活に制限のない健康寿命と平均寿命との間には約10年のギャップがみられますが、80歳時における平均余命は男性で8.8年、女性で11.5年となっています。何歳をもって「高齢者肺がん」と定めるかに関して明確な規定はありませんが、高齢化社会にあって、平均寿命に近い80歳以上の高齢者肺がんに対する手術の機会は増えています。当院の集計では、2007年から2014年までの8年間の全肺がん手術症例に占める75歳以上の割合は40%、80歳以上の割合は12%でした。肺がん手術例の10人中4人が75歳以上、1人以上が80歳以上の高齢者という近年の現状です。

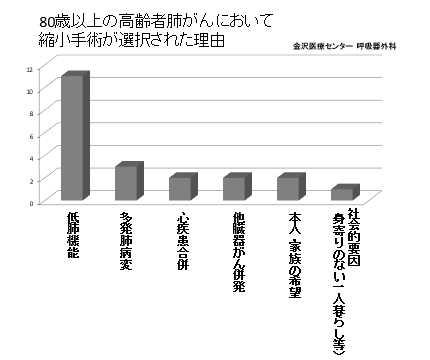

高齢者では加齢に伴う動脈硬化や並存疾病に加え、全身の臓器機能や予備能力の低下などから術後合併症の発生リスクが高く、生じた合併症は重症化しやすいことが分かっています。従って、術後合併症の対策は高齢者の手術を実施する上で重要な課題です。当院では、インテンシブスパイロメーター(Coach 2)や振動型呼気陽圧療法器具(VibraPEP)等を用いた呼吸器リハビリテーションを周術期に導入し、術後呼吸機能の回復と合併症予防に努めています。

早期の高齢者肺がんにおいては小さく肺を切り取る縮小手術の有益性を支持する報告が近年多くみられるようになってきました。高齢者肺がんに対する治療戦略として、安全性を重視した手術選択の有益性が考慮されます。高齢者においては、各臓器の機能低下と共に、様々な並存疾病を有する場合も多くみられます。自験例においても多種多様の並存疾病がみられていますが、消極的に縮小術が選択された理由としては低肺機能が最も多く、多臓器疾病の併発が制限となるケースは比較的少ないという結果でした(図参照)。80歳以上の高齢者でも、手術適応および術式の選択を適切に定めることができれば、肺がんの外科治療成績は良好な結果を期待できるものと考えます。

④ 小型肺がんに対する外科治療

CT検査などの画像診断の進歩と普及により、小型の肺がんが見つかる機会が増加しています。とりわけ1cm以下の小さな病変や、すりガラスのように靄がかった陰影(すりガラス状陰影)を呈する肺がんを切除するには(病変の視認や触知が困難)、術前に病変部にマーキングを行ってから切除する必要があります。当科では放射線科医師の協力のもと、ガイディングマーカーシステム®(八光社, 東京)を用いたCTガイド下でのフックワイヤー留置法を術前マーキング法として実施しています。

これにより、末梢発生の小型肺がんに対し、可及的に肺機能を温存させた手術が可能となります。当科におけるマーキングを併用した手術の占める割合は概ね5~10%であり、近年増加傾向にあります。

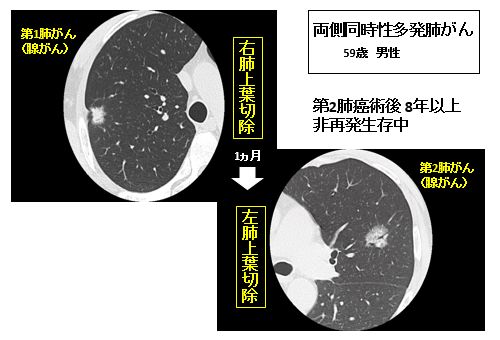

⑤ 多発する肺がんに対する治療戦略

多発する肺がんの発生頻度は近年増加傾向にあります。その一因として、CT検査などの画像診断の進歩と普及、高齢化などが挙げられます。多発肺がんにおいては診断や治療の組み立てなど、臨床的に多くの課題を内包した病態です。

当院での最近の集計では、多発肺がん症例は肺がん全切除例の約6 %を占めています。多発肺がんの治療に関しては、残存肺機能、心機能を含めた全身状態に問題がなければ、積極的な外科的切除が望まれます。ただし、両側性に発生した多発肺がんにおいては肺機能的に制限を受ける場合があり、がんの根治性と肺機能の両面から慎重に手術適応と術式を選択する必要があります。

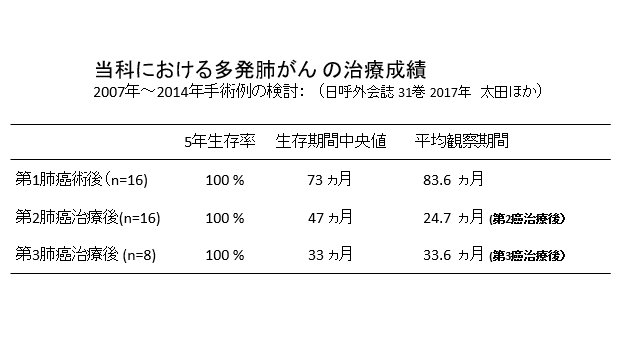

多発肺がんには同時性に発生するものと、時期を違えて異時性に発生するものとがあります。いずれにしても、第1肺がんの完全切除後、第2肺がんに対して適切なタイミングで治療が導入できれば、多発肺癌の治療成績は良好です(図)。第2肺がんに対する術式は縮小術が多く、第3肺がんに対しては外科的治療の施行された症例は少なくなり、放射線治療の選択が多くなるという当院での結果でした。第3肺がんでは無治療を希望されたケースも少なくなく、治療に際しては患者さんの意思決定支援(治療の選択、治療を行う施設の選択、治療の中止や拒否など)を相談支援専門看護師のサポートのもとに行っています。多発肺がんの患者さんに対しては、度重なるがん治療の中での精神的負担にも配慮した治療の組み立てが望まれる病態と考えています。

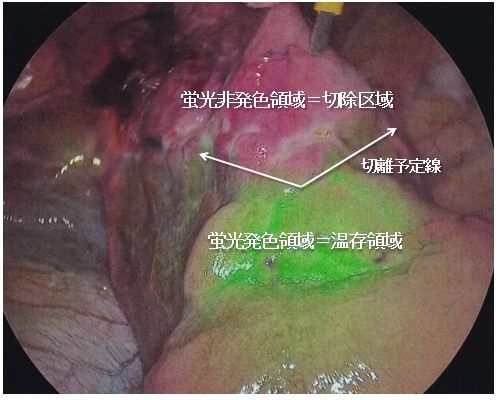

⑥ 肺がんに対する区域切除

前述した如く、肺がんに対して選択的に縮小術が行われる機会が増えています。当院では3D-CT画像の構築と共に、区域切除においてはインドシアニングリーン(ICG)と特殊な波長光で観察できる近赤外線蛍光内視鏡システムとを用いたナビゲーション手術を胸腔鏡下に実施しています。

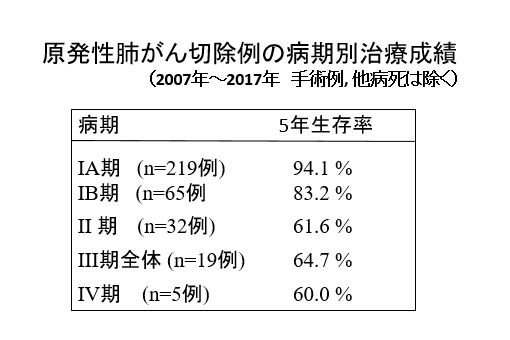

⑦ 当科における肺がん外科治療成績

| 難治性胸部悪性腫瘍に対する診療 |

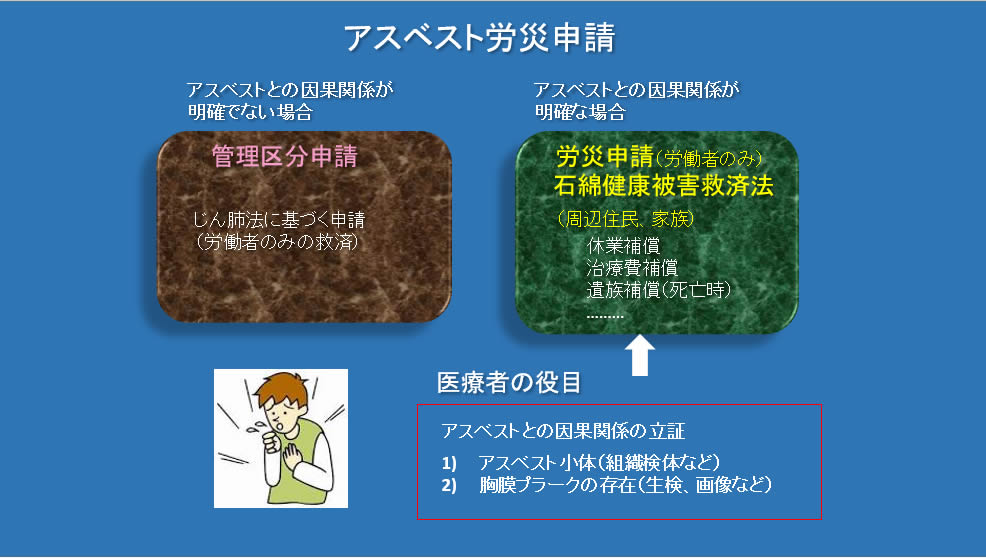

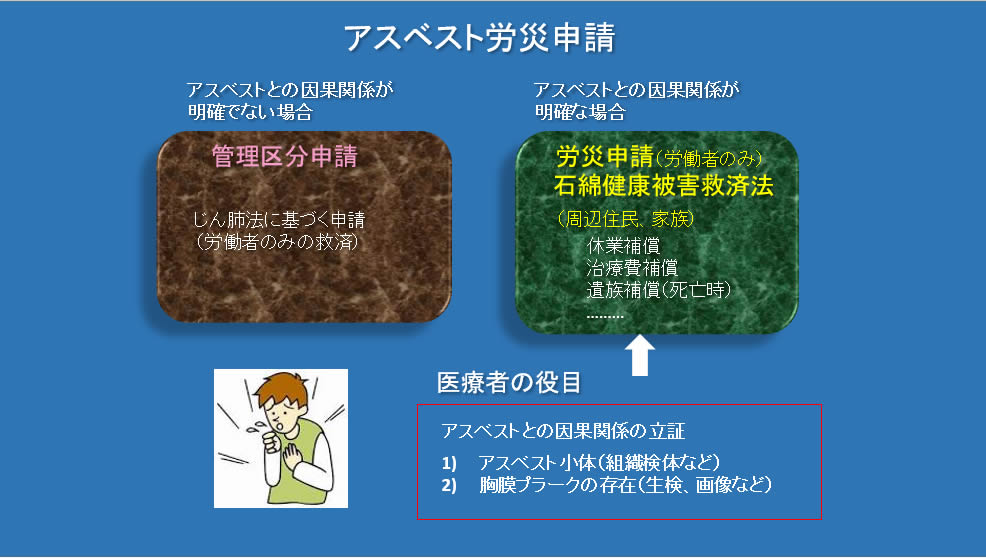

難治性と言われる転移性肺腫瘍、進行肺がん、再発肺がん、悪性胸膜中皮腫などに対しても選択的に外科治療を含めた最新の集学的治療を提供し、治療成績の向上に努めています。とりわけ悪性胸膜中皮腫に関しては、診療と共に、法律・行政的な問題にも対応してゆく必要があります。当院では「アスベスト専門外来」を設置し、相談支援センターとの連携のもとに、労災申請を通しての患者さんとそのご家族の救済・支援に取り組んでいます。医療者側の役目として、アスベストと疾病との因果関係を立証することが極めて大切な疾病と言えます。

※ アスベスト専門外来に関してはここをクリック

※ アスベスト専門外来に関してはここをクリック

| 自然気胸に対する外科治療 |

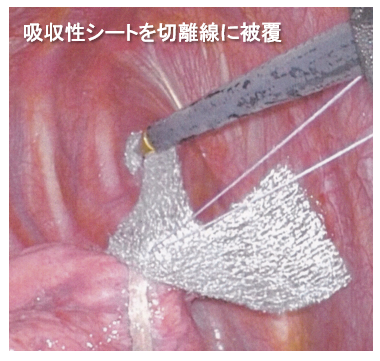

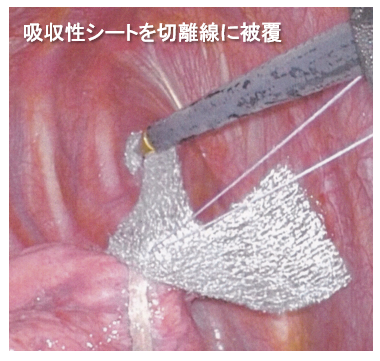

自然気胸に対しては胸腔鏡手術を行い, 痛みなど手術侵襲の少ない外科医術の提供に努めています。気胸の場合、術後の再発がなお問題となります。空気漏れの原因である嚢胞(のうほう)を自動縫合器にて切除した際の切離線近傍に新生する新たな嚢胞が術後再発の主な原因の一つと考えられています。当院では、身体に同化する吸収性の薄膜シート(ポリグリコール酸シート)を切離線上に被覆カバーすることで、術後再発の防止を試みております(写真)。また、近年は更にその上から、胸壁との癒着反応を緩和させる目的で酸化セルロースシートを二重に被覆し、手術方法の工夫を行っています。被覆に際しては、生体糊のような血液製剤は一切使用せず、吸収糸による縫合法で手術を行なっています(処置は全て小孔から完全鏡視下に実施)。気胸手術は安易に考えられがちですが、“呼吸器外科専門医”の所属する認定施設で治療を受けられることが、本疾患と向き合う大切な第1歩と言えるでしょう。

| その他 |

胸腔内に感染がおき、膿性の胸水が貯留した状態を膿胸と言います。肺炎や肺化膿症など、周囲の感染に続発したり、外傷や肺の手術後の感染によっても生じることがあります。

治療の原則は、①原因菌を殺菌する、②膿を体外に出す、③膿胸腔(膿の貯まったスペース)を閉鎖する(潰す)、の3つです。②と③の治療が外科的治療となりますが、局所麻酔下に胸腔鏡を利用して胸腔内に貯まった膿性胸水や汚い組織(醸膿胸膜)を除去し、蒸留水で洗浄を行なって、ドレーンという細径のチューブを胸腔内に留置し初期治療を行います(洗浄ドレナージ術)。肺がまだ伸びる余地のある早い段階で、この外科的処置を行うことが大切です。時間が経過して慢性期に入ってしまうと、肺が伸びなくなる為に膿胸腔が残存し、感染を繰り返します。この段階になると、剥皮術や膿胸腔閉鎖術などの大がかりな外科治療が必要となってしまうため、可及的速やかに洗浄ドレナージを行うことが大切になります。

治療の原則は、①原因菌を殺菌する、②膿を体外に出す、③膿胸腔(膿の貯まったスペース)を閉鎖する(潰す)、の3つです。②と③の治療が外科的治療となりますが、局所麻酔下に胸腔鏡を利用して胸腔内に貯まった膿性胸水や汚い組織(醸膿胸膜)を除去し、蒸留水で洗浄を行なって、ドレーンという細径のチューブを胸腔内に留置し初期治療を行います(洗浄ドレナージ術)。肺がまだ伸びる余地のある早い段階で、この外科的処置を行うことが大切です。時間が経過して慢性期に入ってしまうと、肺が伸びなくなる為に膿胸腔が残存し、感染を繰り返します。この段階になると、剥皮術や膿胸腔閉鎖術などの大がかりな外科治療が必要となってしまうため、可及的速やかに洗浄ドレナージを行うことが大切になります。

| 縦隔腫瘍に対する低侵襲手術の施行 |

大きさや病態にもよりますが、限局した良性の縦隔腫瘍に対しては選択的に胸腔鏡下での手術を行っております。また、胚細胞性腫瘍と称される縦隔の腫瘍性病変においても、成熟型奇形腫のような良性病変に対しては乳房下縁や腋窩の目立たない部位に小穴を設けて胸腔鏡下での腫瘍の摘出を選択的に行っています。

| 院外活動(子供へのがん教育) |

市教育委員会との提携のもと、子供(小・中学生)を対象として受動喫煙の弊害に関する啓蒙・教育活動(がん教育)を平成19年からボランティア活動の一環として実施しています。