|

小児科 |

部長・医長紹介

部長 太田 和秀 |

|

診療内容・特徴

小児科総合診療への取り組み

感染症を含めた小児科一般疾患を対象に、幅広く小児科総合診療としての医療の提供を目指しています。

小児二次救急医療への取り組み

小児救急患者の"たらい回し"といった事態が起きないよう、当院小児科では、24時間体制で小児の二次救急医療に対応しています。

各専門分野での専門性の高い医療の提供

腎臓疾患(膠原病、泌尿器疾患を含む)、循環器疾患(川崎病を含む)、神経疾患、内分泌疾患、新生児疾患、アレルギー疾患のこの6分野での各分野の専門医による専門性の高い医療を提供しております。

主な対象疾患

◎ 一般小児科(各種感染症、発達相談、他)

◎ 腎臓疾患(腎炎、ネフローゼ、腎不全、他)

◎ 膠原病(全身性エリテマトーデス、他)

◎ 循環器疾患(先天性心疾患、不整脈、他)

◎ 川崎病

◎ 未熟児・新生児

◎ 内分泌疾患(低身長、甲状腺疾患、他)

◎ 神経・筋疾患(痙攣性疾患、筋疾患、他)

◎アレルギー疾患

代表的な手術や治療件数

腎生検、膀胱造影、心エコー、トレッドミル、内分泌負荷試験、脳波、脳血流シンチといった検査を各分野の専門医が施行および評価しています。

地域連携への取り組み、姿勢

-

入院加療が必要な患者様に関しては、24時間365日小児科医が常駐し引き受けています。

-

地域の小児科実地医家の先生方から、専門的な検査を依頼された場合、積極的に引き受けています

-

特に、前記の6つの専門分野に関しては、金沢市内はもとより県内全域および北陸3県からの精査・加療の依頼も引き受けています。

-

各専門分野における医師が、地域の実地医家の先生方や保護者の方々への教育講演などを積極的に引き受けています。

-

保育サポーター養成講座の講演など、地域の育児支援にも積極的に参加しています。

地域連携行事

■小児科症例検討会 :毎週

■金沢大学小児科・金沢医療センター小児科 合同公開症例検討会 :年3~4回

■地域連携室主催・症例検討会 :年1~2回 (小児科担当分)

■金沢医療センター公開講座 :年1~2回 (小児科担当分)

|

小児科の紹介

|

■小児科では成育医療に取り組んでいます。

■小児科では成育医療に取り組んでいます。成育医療とは、子ども達が健やかな成長と発達を遂げることができるように、赤ちゃんの出生前(胎児期)から新生児期、小児期、思春期から成人まで、さらには次の世代へと続いていく広く生涯を見据えた医療と考えられています。

■小児科総合診療に取り組んでいます。

感染症を含めた小児科一般疾患を対象に、幅広く小児科総合診療としての医療の提供を目指しています。

■小児二次救急医療への取り組み

当院小児科では、24時間体制で小児の二次救急医療に対応しています。小児救急患者の"たらい回し"といった事態が起きないよう取り組んでいます。

■各専門分野での専門性の高い医療も提供いたします。

腎臓疾患(膠原病を含む)、循環器疾患(川崎病を含む)、神経疾患、内分泌疾患、アレルギー疾患、新生児疾患のこの6分野で専門医による専門性の高い医療を提供しております。

|

外来診察

|

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

| 午前 | 一診 | 井上(巳) | 酒詰 | 太田(和) | 酒詰 | 太田(和) |

| 二診 | 加畑 | 中農 | 岩崎 | 川畠/北本 | 小幡 | |

| 三診 | 太田(和) (腎臓) |

酒詰 (循環器) |

||||

| 午後 | 専門1 | 太田(和) (夜尿) |

予防接種 1ヶ月健診 |

太田(和) (腎臓) |

予防接種 乳幼児健診 |

太田(和) (膀胱造影) |

| 専門2 | 東馬 (アレルギー) |

井上(巳) (内分泌) |

脇坂 (神経) |

小幡 (未熟児・発達) |

||

| 専門3 | 酒詰 (循環器) |

酒詰 (循環器) |

||||

■診療時間/9:00から受付分終了まで

| 午後の外来診療および時間外診療について |

午後の外来は、主に特殊外来となります。

■午後の専門外来/14:00~16:30(要予約)

■予防接種/火・木曜日の14:00~15:00(要予約)

■健診/火・木曜日の14:00~15:00(要予約)

■小児科外来診療予約・予約の変更

TEL 076-262-4179

受付時間 14:30~16:30 (月~金)

※祝日および年末年始(12/29~1/3)を除きます。

■午後急に具合の悪くなった方は一般診療も致します。

ただし、特殊外来の時間と重ならないように連絡の上、15時~16時半までに受診して下さい。

■急を要する場合は この限りではありません。

しかし、他科受診時には制限がありますので御了承下さい。

|

時間外診療 |

1)24時間体制とし、小児科当番医が24時間宿直のうえ時間外二次救急に対応しています。

2)投薬に制限があります。急を要しない場合は時間内受診が望ましいと思われます。

3)休日・夜間における緊急事態発生時や医療面での心配事など何でもご相談下さい。常時院内に待機している小児科医が対応させていただきます。なお、救急患者、紹介患者の方々が優先となりますのでご了承下さい。

■当院への電話/076-262-4161(時間内・時間外)

■金沢広域急病センター

金沢市西念3丁目4番25号(駅西福祉健康センター1階)

電話/076-222-0099

■休日当番医/当日の新聞を参照してください

|

赤ちゃんのヘルメット治療外来 |

赤ちゃんのヘルメット治療外来

診療時間:火曜、木曜11:00~

電話受付:平日14:30~16:00

076-262-4161 (病院代表電話)

紹介状は必要ありません。

赤ちゃんの頭のゆがみについて

3か月ごろまでは頭の向きを変えることでゆがみが改善しやすいですがそれ以降では改善しにくくなってきます。

頭のゆがみがあっても脳の成長や精神発達に影響はないと言われています。しかしゆがみが強い場合に将来嚙み合わせや眼鏡がかけにくいなどの問題がでてくる可能性があります。

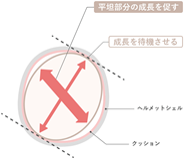

ヘルメット治療について

生後3~6か月が最も効果が期待できます。

赤ちゃん一人一人に合ったヘルメットを作成し、2~6か月ぐらい装着します。

ヘルメットについて

治療の流れについて

外力によるゆがみの他に骨の病気による変形の場合がありますので、診察します。

ヘルメット治療をする場合は、赤ちゃんの頭の写真をとり、ゆがみの程度に合わせたオーダーメイドのヘルメット作成を開始します。

②2回目の受診(初診から1~2週後)

ヘルメットを装着、治療開始します。

③以降1か月毎に受診(2~6か月)

赤ちゃんの頭の写真をとり、ゆがみの改善の程度を確認します。

費用について

初診時にヘルメット作成をしなかった場合は保険診療となります。また治療に伴った皮膚炎などで受診する場合も保険診療となります。

|

スタッフ紹介

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

業績集 |

医療における子ども憲章

「医療におけるこども憲章」は、こどもたちみなさん と 病院の ”お約束” です。

この “お約束” を私達は大事にしていきます。

1. 人として大切にされ、自分らしく生きる権利

2. 子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利

3. 安心・安全な環境で生活する権利

4. 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利

5. 必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利

6. 希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利

7. 差別されず、こころやからだを傷つけられない権利

8. 自分のことを勝手にだれかに言われない権利

9. 病気のときも遊んだり勉強したりする権利

10. 訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利

11. 今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利

〜子どもの皆さんへ

この“憲章”は、すべてのみなさんが平等に、そして当たり前にもっていて、実現することを求めることができるもの(権利)について知っていただくために、日本小児科学会が作製したものです。

”すべてのみなさん”とは、何歳でも、病気や障害があったとしても関係なく、すべての子ども達のことです。

みなさんが、自分を大切にして、楽しくすごせるように、わたしたちはお手伝いしていきます。

〜大人の皆さんへ

この憲章はすべての子どもを対象に作られました。” すべての子ども” とは、年齢や様々な状況 (病気や障害の有無)に影響されないという意味になります。

そしてこの“憲章”には条文ごとに、大人がとるべき姿勢を” 解説”として記しています。

条文に含まれる様々な事柄や状況などを説明したり、一緒に考えたり、意見表明が難しい場合は、その子の考えや気持ちをアドボケイトしたり、など、 医療における子どもアドボカシーを考える上での一つの道標としてお使いいただけますと幸いです。

医療における子ども憲章:解説

1. 人として大切にされ、自分らしく生きる権利

すべての大人は、病気や障害の有無に関わらず、子どもを一人の人として尊重し、子どもが持つ権利 (すべての子どもたちが平等に人間として当然にもつもの、 そして実現することをきちんとした形で求めることができるもの) を重んじ、どんな時で も子どもができるかぎり幸福でいられるようにすることを考えなければなりません。

2. 子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利

すべての大人は、子どもに関係することについて決めるときには、つねに子どもにとって最も良いことかどうかを第一に考えなければなりません。あわせて、医療機関は、そこで働くすべての大人が、子どものことを第一に考え、きちんと子どもの権利が保障されているかどうかを確認し、改善に努めなければなりません。

3. 安心・安全な環境で生活する権利

すべての大人は、子どもがいつでもその子らしく、健やかでいられるように、病気になることを予防し、病気のときには子どもが安心できる環境を整えた上で、 適切な 治療を行わなければなりません。 これを守ることは、全ての子どもたちが有する平等な権利を守ることです。こころやからだの障害の有無、貧富格差、能力の差などによって差別されることはありません。

4. 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利

すべての大人は、 子どもが安心して医療 を受けることができるように、子どもが希望すれば、その子どもの親、またはそれに代わる人(その子の 心の安全のために最も重要な大人や大事な人たち)と一緒に過ごせるように配慮をしなければなりません。

5. 必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利

子どもは、年齢にかかわらず、自分が受ける治療やケアについて自分なりの気持ちや考えを持っています。すべてのおとなは、「必要なことだからしかたない」「説明しても子どもにはわからない」などと決めつけるのではなく、子どもの年齢や発達段階に応じてできるだけわかりやすく情報を提供し、子どもが気持ちや意見を表明しやすいようにしなければなりません。そして、治療やケアの方針を決めるときには、子どもが表明した 気持ちや意見を一番大事なものとして考えていくことが必要です。

また、子どもが自分の言葉で気持ちや意見を表明しにくい場合、すべてのおとなは、 子どもの表情、からだの動き、食事のときの様子など、言葉にならないメッセージやサインを子どもの気持ちや意見の表明として受けとめることができるようなスキルを身につけなければなりません。状況に応じて、その子どもがもっとも信頼する人に、代わりに気持ちや意見を伝えてもらえるようにすることも必要です。

6. 希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利

すべての大人は、子どもに関わることに関し、子どもの最善の利益を考えて話し合った結果やその理由について、 子どもの発達段階に応じた方法で説明をしなければなりません。

子どもが、その説明や結果に納得できなかったり、理解できなかったりしたときは、再度子ども自身の意思や意見を聞き、話し合う機会をつくるなど、子どもの意見表明支援のプロセスを守らなければなりません。

7. 差別されず、こころやからだを傷つけられない権利

すべての大人は、子どもがもつ病気や障害を理由に差別されないよう守らなければなりません。また、すべての大人は、子どものこころやからだを傷つけるあらゆる行為から子どもを守らなければなりません。子どものこころやからだを傷つける行為には、医療の中で説明なく行われる採血などの痛みや苦痛を伴う検査や処置だけでなくからだに接触を伴う診察なども含まれます。あらゆる医療行為において、子どもの発達段階に応じた方法で説明をしなければなりません。

8. 自分のことを勝手にだれかに言われない権利

すべての大人は、子どもの病気や治療について情報を共有することが必要になった時、子どもの診療によって得られる情報が子どものものであることを理解して、子どもの状況に応じて、その理由を説明し子どもに確認しなければなりません。

9. 病気のときも遊んだり勉強したりする権利

すべての大人は、子どもの病気や障害などの有無に関わらず、遊びや学びの場所や機会、適切なレクリエーションや適度な休憩など、子どもの年齢や状況にあわせた生活を保障しなければなりません。これらは、入院中や、災害などの 避難所などにおいても例外ではありません。

10. 訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利

医療機関で働くすべてのスタッフは、子どもの治療やケア(配慮や気配り、世話など)にとって必要な専門的な訓練を受け、子どものこころやからだ、 そして成長・発達を支えていく最高水準の技術を身につけていかなければなりません。また子どもにとって何が大事かを一緒に考えた上で、治療やケアを行っていかなければなりません。

11. 今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利

すべての大人は、子どもの病気や障害について理解しライフステージに沿った継続 した医療やケア (配慮や気配り、世話など)に努めなければなりません。 また医療機関で働くすべての大人は、子どもが地域で継続的な医療やケアをうけることができるように、子どもを取り巻く環境を整えていかなければなりません。 また、子どもを守るために、様々な立場の大人に必要な情報を伝える場合は、子どもに確認した上で連携を行わなければなりません。